ホーム > ワンヘルスカードゲーム制作の裏側 > 体験会の様子(ワンヘルスカードゲーム制作の裏側 vol.9)

体験会の様子(ワンヘルスカードゲーム制作の裏側 vol.9)

- 最終更新日:2024-12-26

はじめまして、株式会社プロジェクトデザイン代表の福井です。

2024年10月に完成したワンヘルスカードゲームについて、ゲーム制作の裏側(制作過程の様子)を全10回の連載記事としてお届けしてまいります。この連載記事を通じてワンヘルスカードゲームに興味を持っていただけることがあれば何より嬉しく思います。

なお、ワンヘルスカードゲームの制作依頼元 兼 共同制作パートナーである福岡県庁様には、ゲーム制作の裏側を開示することに快諾いただきましたこと、改めて感謝申し上げます。

ワンヘルスとは

動物から人へ、人から動物へ感染する「人獣共通感染症」は人の感染症のうち約6割を占めていると言われています。また、抗菌薬の不適切な使用を背景とした、人・食品・環境等における薬剤耐性(AMR)を持つ細菌の出現が国際社会で大きな問題になっています。

こうした問題を解決するために、人の健康と動物の健康、そして環境の健全性を一つの健康と捉え、一体的に守っていくという考え方がワンヘルス(One Health)です。

人・動物・環境の健康(健全性)に関する分野横断的な課題に対して、関係者が協力し、その解決に取り組むことが重要です。

美しい地球を次世代につなぐために、私たちにはできることは何があるのでしょうか。福岡県では、私たちにできる「ワンヘルス」を進めるための6つの基本方針をまとめています。

6つの基本方針

01 人獣共通感染症対策

医療、獣医療をはじめ各分野と連携し、発生予防、まん延防止を図る

02 薬剤耐性菌対策

薬剤の適正使用を推進する

03 環境保護

自然環境の保全を図る

04 人と動物の共生社会づくり

動物愛護の推進と野生動物の理解と共存を図る

05 健康づくり

自然や動物とのふれあいを通じた健康づくり

06 環境と人と動物のより良い関係づくり

健全な環境下における安全な農林水産物の生産・消費・食育を推進する

今回、制作するワンヘルスカードゲームに期待されることは、県の推進するワンヘルスの普及啓発をおこない、人と動物(家畜、愛玩動物、野生動物の別を問わず全ての動物)の健康と環境の健全性は、生態系の中で相互に密接につながり、強く影響しあうという概念の理解につなげ、日常における行動を生み出すきっかけとすることです。

今回お届けする内容について

本連載では、カードゲーム制作の流れに沿った内容を順番にお届けしてまいります。第9回目の今回お届けする内容は「体験会の様子」です。

ワンヘルスカードゲームは2024年10月6日に筑後で開催された「ワンヘルスフェスタ in 筑後」にて初めてお披露目されました。参加者は24名。子どもからシニアまで幅広い年齢層の方が一堂に会しました。ワンヘルスについて知識のある人もそうではない人も、全員がゲームに没頭し、あっという間に時間が過ぎ、大盛況のうちに幕を閉じたワンヘルスカードゲーム体験会。

本稿では、私、プロジェクトデザインの杉山(長期インターンシップ中)が体験会の様子を世界初のワンヘルスカードゲーム体験者となった方々のリアルな表情と共にお届けします。

それではどうぞ!

体験会の様子

今回、ワンヘルスフェスタが開催されたのは、福岡県筑後市の「九州芸文館」です。

九州芸文館は、九州新幹線の停車駅である筑後船小屋駅から徒歩1分。とてもアクセスが良い場所にあります。当日は天気にも恵まれ、多くの来場者で賑わっていました。

さて、今回のワンヘルスカードゲームの体験会に集まった参加者は24名の方々。

行政職員、ワンヘルスの普及活動を行っている人、学生など、実に多様な方々に参加いただきました(後日、別会場で開催されるワンヘルスフェスタでは体験会が開催されないと聞き、急遽参加する決断をした方もいました)。

そんな参加者の方々に、イベント開始前に体験会に参加しようと思った理由をインタビューさせていただきました!

<参加者の声>

- ワンヘルスについては100点満点だと50点ぐらいしか知らない。また、福岡県がSDGsよりもワンヘルスを推しているのに違和感があるので、自分の知っているワンヘルス以外に何かあるのか知りたい。そしてゲーム終了後には違和感を気持ちよく解消できたら嬉しい。

- 「ワンヘルス」は言葉的にとっつきにくいイメージがある。子どもたちにもゲームを通してだと簡単に知識を得ることができると思うので、今日は自分も何か持ち帰れるようにしたい。

- ワンヘルスについては言葉ぐらいしか知らない。今日はゲームなのでまずは楽しみたい。その中で自分の生活とどんなふうに関わりがあるのかを知り、自分事として捉えられるようになりたい。

ワンヘルスカードゲームに期待することは様々であり、各自がしっかりとした思いをもって参加されていることが分かります。

ワンヘルスカードゲームの概要

ワンヘルスカードゲームは、プレイヤー(ゲームの参加者)が12の役割(地域の住民や専門家など)毎のチームに分かれ、人や動物の健康や自然環境に関連するアクションに取り組むことで、ワンヘルスの実現を目指すゲームです。

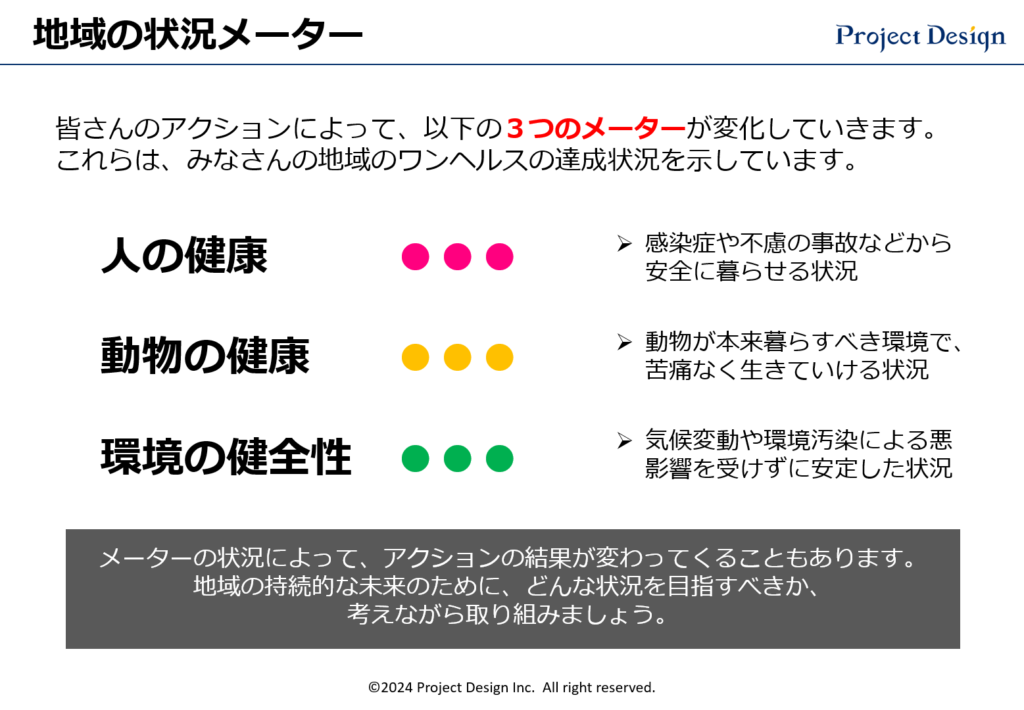

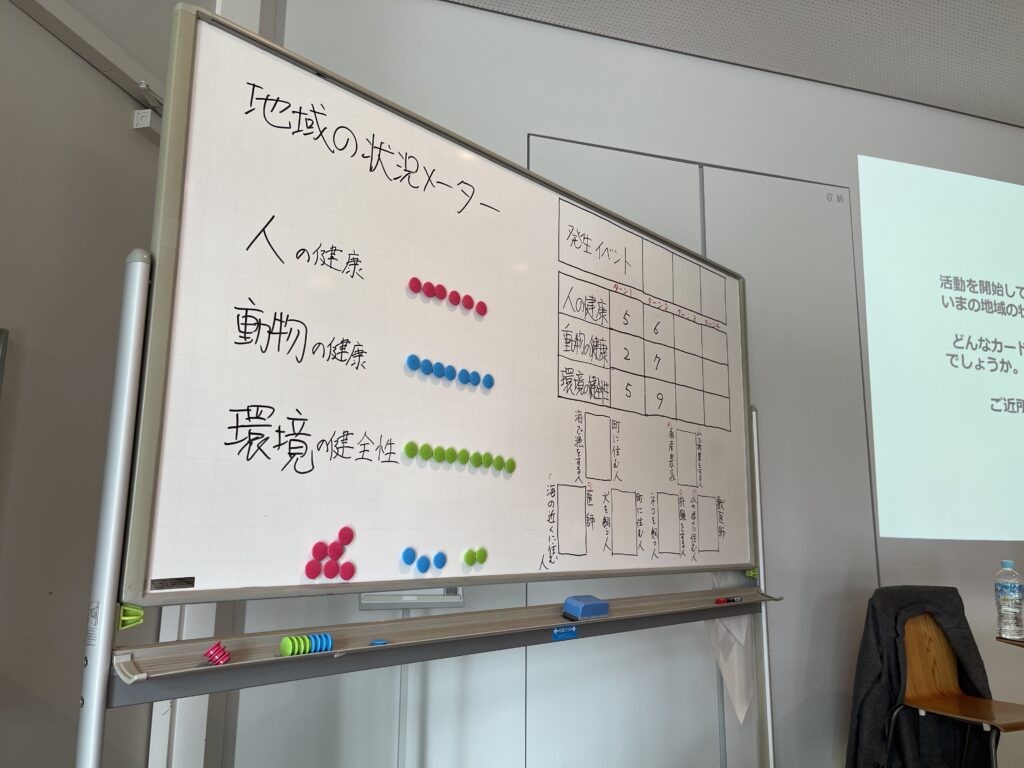

ゲームは全4ターンで構成されており、人の健康・動物の健康・環境の健全性という3つのメーターの数値を増加させていくことによってワンヘルスが実現されます。

一連のゲーム体験を通じて、ワンヘルスの概念についての理解とワンヘルスに関する日常の行動を生み出すきっかけを得ることができます。

ゲーム開始!

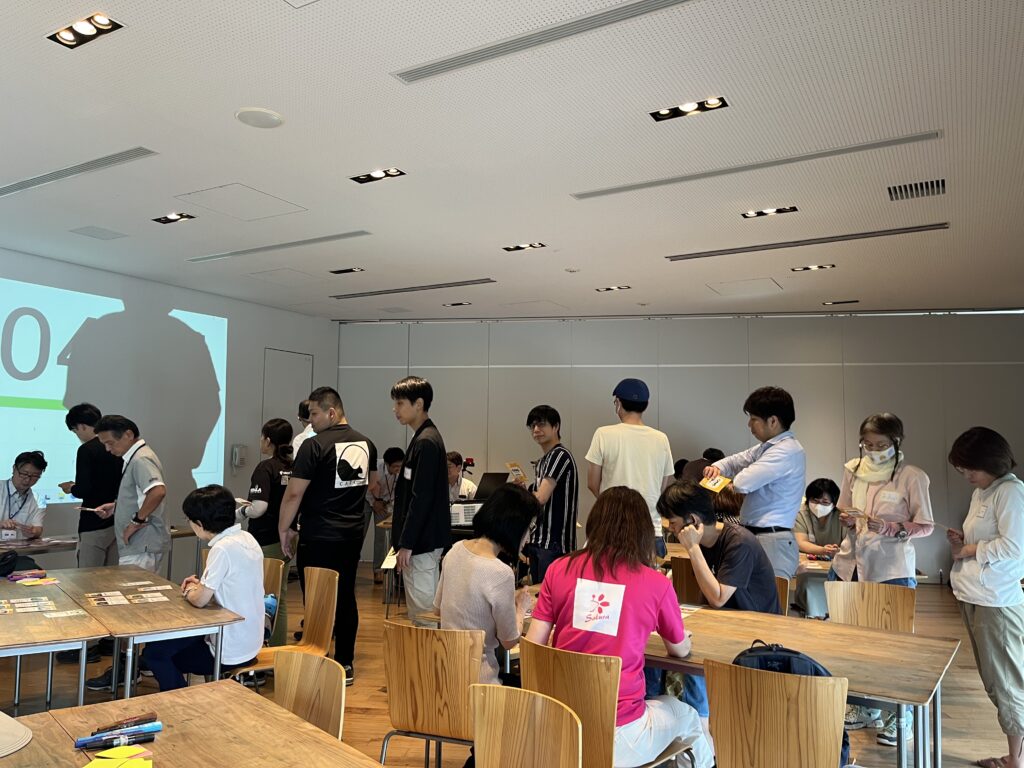

いざゲームスタート! とその前に、初めてのゲームなのでゲーム開始前に2分間、自分の手札のカードを確認する時間がありました。その様子がこちらです(チーム内で対話をもとに作戦会議が行われています)。

ゲーム体験の様子(前半)

こちらの写真は、参加者がアクションカードを実行するために列をなしている様子です。カード捌きをするファシリテーターの前に長蛇の列ができています。

このように、ゲーム開始当初は「じっくりと考え過ぎず、まずやってみる!」と行動(アクションカードの実行)に移すチームが多かったものの、次第にチーム内外でのコミュニケーションの量が増えていきました。

コミュニケーションが活発になることは、ゲームをより楽しむという意味でもゲームで良い結果を出す上でも大変好ましいことです。

世の中には自分ひとりの力ではどうしようもないことが多く存在しますが、互いに自分が持っている情報や考えていることを共有し合い、皆で同じ方向を向くことで大きな影響を生み出すことができるように、

ワンヘルスカードゲームでも、情報を共有し合い、自分だけでなく他の方と協力しながらゲームを進めることで良い結果が出るようにゲームがデザインされています。

さて、ゲームの状況はどうでしょうか?

2ターン目終了時には中間報告があり、地域の状況の確認や、自分たちがどんなカードを使いどんな結果になっているかを振り返る時間が設けられました。

ゲーム開始時の地域の状況メーターの値は、全て「3」からスタートしました。その結果は…

・人の健康:6

・動物の健康:7

・環境の健全性:9

すべてのメーターが上昇しているのがわかります! 前半は順調な滑り出しを見せたので、この先にどのような推移になるのか楽しみですね。

ゲーム体験の様子(後半)

さて、ここからは後半戦(3ターン目)に突入です。

お互いに初対面同士ということもあり、ゲーム開始直後はやや緊張感のある雰囲気が会場を包み込んでいましたが、ゲームが進むにつれて、参加者の方々はゲームの要領を掴み、ゲームに熱中していきます。今は皆さんの表情に笑顔が見られるようになっているのが印象的です。

「このアクションカードを実行すれば『人の健康』のマグネットが増えそうじゃない!?」と結果を先読みした行動を起こす方もいれば、「今のうちに他チームの状況を見に行かなきゃ!」と抜かりのない行動をされている方もいらっしゃいました。

また、「このカードの結果は今は悪い結果になっているが100年後なら良い結果になりそうだ」、「あのメーターの状況が良いからこのカードいけるんじゃないかな」という具合に長期的な時間軸で物事を捉える方が増え、参加者の方々の視座が上がる瞬間を目撃することとなりました。

そして、ゲームは終局を迎えます。果たして結果はいかに…

気になる最終結果は、このようになりました。

・人の健康:11

・動物の健康:12

・環境の健全性:12

見事、3つの地域の状況メーター全ての値が2桁に到達し、ワンヘルスが実現される結果となりました。また、役割ごとに課されていた個別のゴールも全チームが達成。ワンヘルスカードゲームの記念すべき第一回は素晴らしい結果で幕を下ろしました。

ゲーム体験後の振り返り

プロジェクトデザインの制作するゲームは、ゲームを ”楽しんで終わり” ではありません。ゲーム終了後には、必ずゲーム体験の振り返りを行います。

振り返りでは、手持ちのカードをテーブルに広げ、ゲーム中に感じたことや気づいたことなどを共有していきます。自分たちが実行したカードの効果だけでなく、カードの中の文章をよく読み、どうしてその結果に繋がるのかの理解を深めていく様子が印象的でした。

今回、ゲームの中において「ワンヘルスの実現」を目標に取り組みましたが、ゲームと同じ行動を皆さんは普段からできているでしょうか。実際のところは、日常生活の行動との差を感じる方も多かったはずです。

参加者一人ひとりが役割ごとに感じたモヤモヤを共有し、現実世界でどう行動すれば良いのかを考える。そんな問いやきっかけを生み出すのが振り返りの時間です。同じ目標に向かって共に取り組んだ仲間だからこそ、本音で語り合える。

ゲームは終了後にこのような一体感を感じさせてくれます。

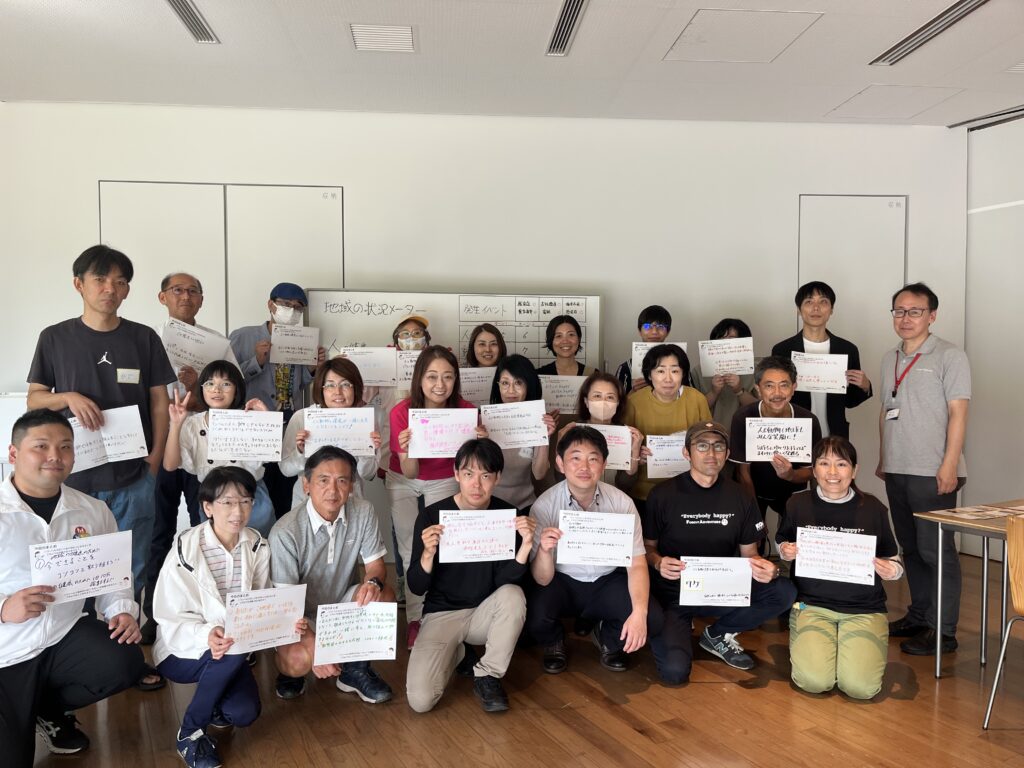

最後には全体へ向けて想いを語ってくれる方もいらっしゃり、一人ひとりがワンヘルス実現のための一員であると思わせてくれる雰囲気がありました。

最後に

最後に、2つの問いについて個々人で考えた内容をワークシートに書き起こし、全員で写真を撮りました。

Q1. ワンヘルスのことを大切な人に伝えるとき、どのような言葉で伝えますか?

Q2. ワンヘルス実践のために、”わたし”が実践できることはどのようなことがあるでしょうか?

皆さんの気づきから、身の回りや地域で起きていることは私たちの日ごろの行動の結果であり、自らの選択で未来が変わるということがよくわかりました。

一人ではワンヘルスは実現できません。一人ひとりができることは小さくとも、多くの取り組みが集まることで少しずつ社会は変わっていきます。

このワンヘルスカードゲームが多くの人に体験され、ワンヘルスについて学ぶきっかけの一つとなると嬉しく思います。

インタビュアープロフィール

杉山 貴哉

富山大学経済学部の4年生(2024年時点)。大学の講義で「キャリア教育」を知り、中高生や社会人向けの教育に興味を持ち始める。就職活動中にプロジェクトデザインと出会い、2024年5月より、同社の長期インターンシップに参加。現在は学生向けのイベント運営や記事執筆、ゲーム制作の一端を担う。SNOOPYが大好きで、趣味はプロ野球の観戦。

ご案内

ワンヘルスカードゲーム

ゲーム制作の裏側

2024年10月に完成したワンヘルスカードゲームについて、ゲーム制作の裏側(制作過程の様子)を全10回の連載記事としてお届けしてまいります。この連載記事を通じてワンヘルスカードゲームに興味を持っていただけることがあれば何より嬉しく思います。

INFORMATION

ご案内

SERVICE

その他

ビジネスゲームラインナップ

SITE MAP

Copyright © 2016 Project Design Inc. All Rights Reserved.