採用ブランディングとは?お勧めの進め方を分かりやすく解説します!

- 最終更新日:2025-06-03

採用ブランディングとは何か? 採用ブランディングが注目されている背景と、採用ブランディングのお勧めの進め方を分かりやすく解説します。

※個別の採用施策の展開についての話題は本稿では取り扱いません。採用ブランディングという戦略的な活動の進め方にスポットライトを当てた内容をお届けします。

採用ブランディングとは

採用ブランディングとは、採用活動における自社のブランドイメージ(採用ブランド)を確立するための一連の取り組みを意味する言葉です。

日本の労働人口は不可逆的な減少トレンドにあり、優秀な求職者を多くの企業で奪い合う構造にある今の時代、企業の保有する採用ブランドの強さが採用活動の成否に関わると言っても過言ではありません。

特に、母集団形成における採用ブランドの影響は非常に大きなものがあります。

多くの求職者からポジティブなイメージで認知されている企業が、労せずに(少ないコストで)優秀人材の応募を集める一方で、採用ブランドが確立されていない企業は、知恵と工夫とお金を総動員して母集団形成に臨むことを強いられます。

採用ブランディングの全体像

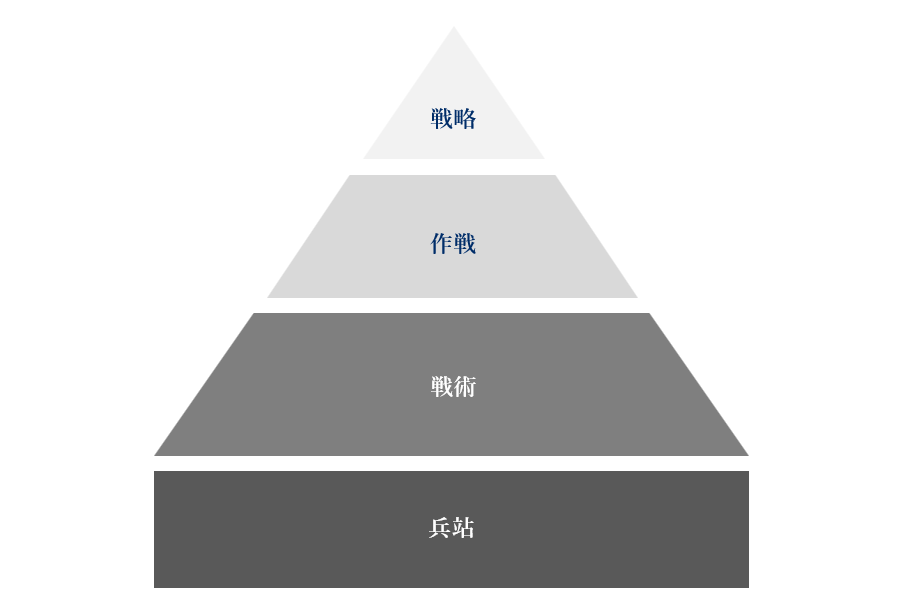

採用ブランディングは戦略—作戦—戦術のピラミッド構造で捉えると、具体的にイメージしやすくなります。

戦略(strategy)

戦略は、大きな目標を達成するための方向性(方針や指針)です。

戦略とは捨てること(選択と集中)。 基本的には全方位ではなく、特定の方向性を指し示すものが戦略と言えます。例えば、カルチャーフィット採用に向けた採用ブランディング。これは、カルチャーフィット採用という大きな目標を達成するために、採用ブランディングの方向に舵を取る戦略になります。

ちなみに、採用ブランディングは戦略レベルで考えるべきテーマです。

ブランドには一貫性が問われる以上は、採用活動の入り口から出口に至るまでのありとあらゆる採用コミュニケーションの場面においてブランドを体現していく必要があり、それは戦術レベルの取り組みでどうこうできるものではありません。戦略レベルで採用ブランディングを志向することを定め、作戦に落とし込んでいく必要があります(そして、作戦に沿って計画的に戦術を展開することでブランドの一貫性を担保します)。

作戦(operation)

作戦は、戦略を実現するための行動計画です。

カルチャーフィット採用に向けた採用ブランディング戦略を例に挙げると、どのタイミングでどういったチャネルを活用して、どんなブランド体験を提供していくのかの考えをまとめたものが作戦になります。

<余談>

作戦は、戦略の一部として語られるケースもあります。その場合は、戦略(作戦を含む)—戦術という構造になります。

戦術(tactics)

戦術は、作戦の中に組み込まれた個別施策であり、現場が戦闘(個別業務)を上手く行うためのスキルです。

カルチャーフィット採用に向けた採用ブランディング戦略を例に挙げると、作戦の中に配置されている施策(オウンドメディア運用やイベント出展、リクルーター活用やカジュアル面談など)と、その施策を実行する一人ひとりの採用関係者のスキル(広義には創意工夫を発揮するための土台となるマインドを含みます)が戦術です。

作戦が入念に練り込まれた計画であるのに対して、戦術にはそれを実行する当事者の裁量が入る余白が大いにあります。ゆえに、戦術の巧拙は何をするか以上に誰がするか(現場担当者の仕事ぶり)に大きく左右されます。

兵站(logistics)

兵站(へいたん)は、作戦や戦術を実行する上でのヒト・モノ・カネなどのリソースを指しています。

採用活動においては、採用予算や採用に関わる人員、これまでに築いてきた採用ブランド資産が兵站になります。どんなに優れた戦略も、それが兵站に基づいていなければ作戦・戦術の実行に支障が生じ、思うような成果を得づらくなります。ゆえに、自らの組織の兵站を前提におくことが肝要です。

採用ブランディングの観点では、外部のコンサルティング会社に採用ブランディング支援を依頼する予算がない、あるいは、ブランディングを行っていく上での土台がないケースにおいては、自分たちができる小さな取り組み(例えば、接点のある求職者から自社のイメージをヒアリングすること)から始めることが推奨されます。

採用ブランディングの進め方

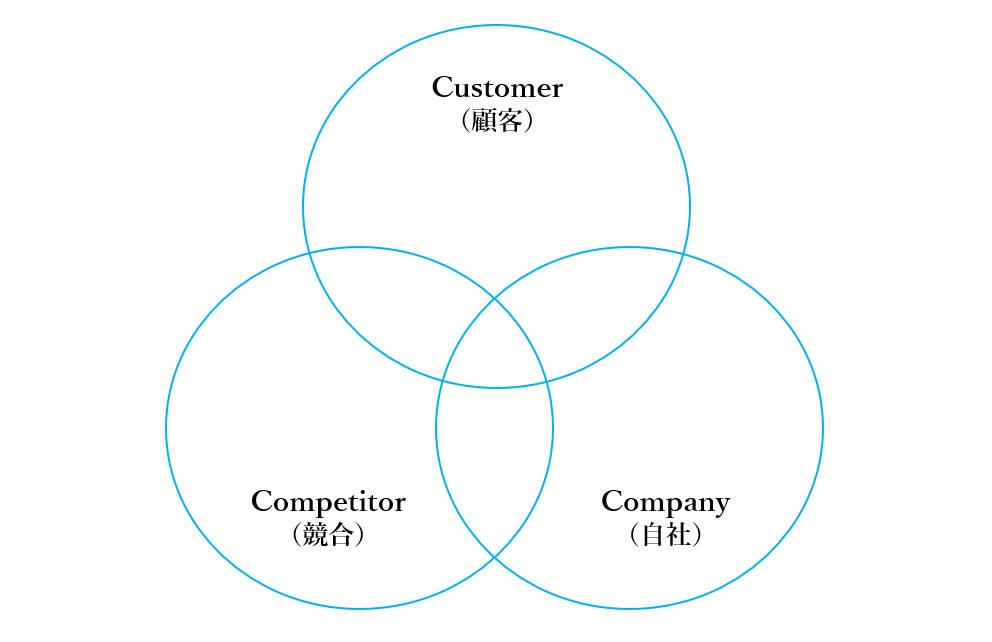

【STEP1】3C分析で採用ブランドコンセプトを検討する

採用ブランディングでは、どのターゲットにどんな自社の魅力を訴求するのかが重要です。

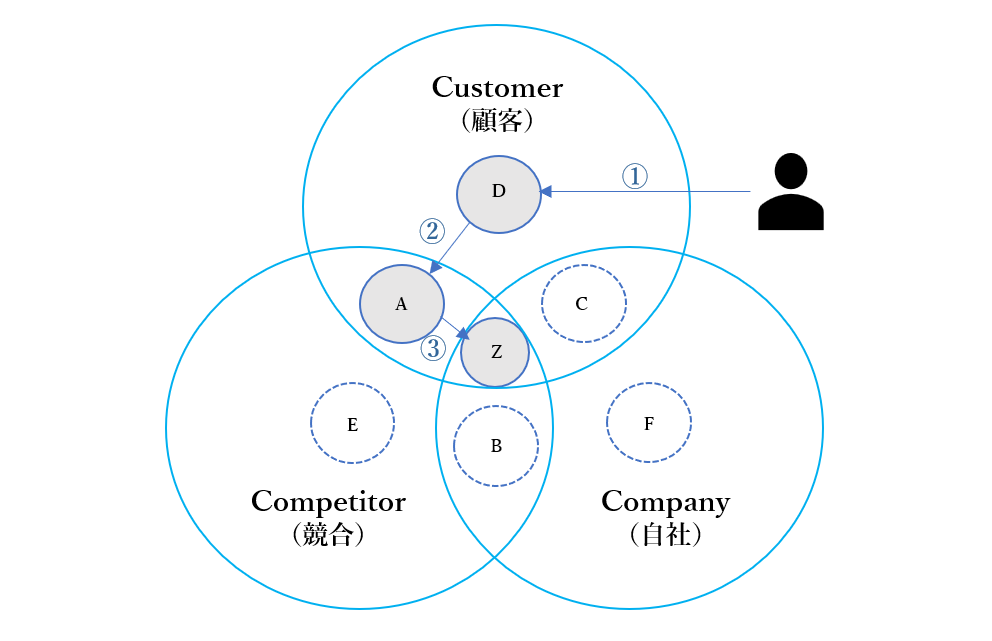

そのために、初めに行うべきことは採用ブランドコンセプトづくりです。3C分析を通じて、自社が採用活動で勝つべくして勝つための採用コンセプト(ターゲット人材が魅力に感じ、かつ、採用競合に勝てる魅力を言語化したもの)を検討します。

顧客(求職者)分析

ターゲットとする求職者の能力・スキル・マインド要件や企業選びの上での軸(志向性や価値観)を定め、そのターゲットがどのように就職・転職活動を行っているのかを分析します。

分析に際しては、求職者調査の公開データを活用するマクロ視点のアプローチとターゲットに近い社員に対してヒアリングを行うミクロの視点のアプローチをバランスよく取り入れることがお勧めです(2つのアプローチは補完関係にあり、組み合わせることが肝要です)。

競合(採用競合)分析

採用競合になり得る企業群がどのような採用活動をしているのかを分析します。

採用サイトや採用媒体などの見える範囲での競合の動きを調査する他、ターゲットとする求職者に対してヒアリングを行うことが推奨されます。ここで明らかにすべきは、競合の水面下の動きと競合の魅力(ターゲット人材が競合に対して抱いているポジティブイメージ)です。

自社分析

顧客分析と競合分析を踏まえた上で、勝ち筋となる自社の魅力(ターゲット人材が魅力に感じ、かつ、採用競合に勝てる魅力)を分析します。

また、自社の魅力は自社の魅力を分かりやすく伝える手段とセットで考える必要があります。自社の魅力をありとあらゆる採用コミュニケーションの場で分かりやすく伝えるためのツール(Webコンテンツや採用パンフレット)や機会(社員座談会や長期インターンなど)をいかに準備するのかという兵站の視点が重要です。

この3C分析では、①顧客分析→②競合分析→自社分析の順に進め、最終的に自社が勝ち得る領域(下図における「Z」の領域)に到達することがゴールになります。

しかしながら、3つの視点の内、1つの視点が欠け落ちるケース(上図の「A」「B」「C」の領域で留まるケース)はままに起こり得ます。その際、どういったことが起きるのかをご紹介します。

- A領域:絵にかいた餅

自社が勝ち得る魅力を考えられているが、そもそも自社の魅力ではないことを魅力であるとしているので上手くいかない(魅力を伝えてもファクトが弱い)。あるいは、自組織の兵站が考慮されておらず実行力に欠ける。 - B領域:ターゲット不在

採用競合に勝ち得る自社の魅力を構築できているが、ターゲット人材のニーズからはズレている(表層的な顧客分析に留まっている)。 - C領域:第2集団

ターゲット人材に対して自社の魅力は刺さっているものの、魅力訴求の内容が被っているトップ集団には勝てない。

【STEP2】上位の戦略との統合を図る

採用ブランディングは、採用活動においては戦略レベルの取り組みと言えるものですが、より上位の戦略(事業戦略)から見ると、採用ブランディングは作戦や戦術レベルの話に過ぎません(戦略とは相対的なものです)。

つまり、3C分析を通じて導いた採用ブランドコンセプト(ターゲット人材が魅力に感じ、かつ、採用競合に勝てる魅力を言語化したもの)が、上位の戦略に合致する作戦・戦術として機能するように統合を図る必要があります。

下記のように、部門間で考えのズレが生じている場合は、両者の溝を埋めることが全社的な採用活動の協働において非常に重要になります。

- 人事部の考え(採用戦略)

カルチャーフィット採用に向けた採用ブランディング戦略を掲げ、年齢や立場の関係なく自由に意見を交わせる文化を自社ならではの魅力(採用ブランドコンセプト)として打ち出していく考え。 - 営業部の考え(事業戦略)

これまではPMFを達成するための試行錯誤が求められていたので、意見を自由に交わせる文化が良かった。しかし、今後は決められた業務を効率的に遂行していくことが問われるフェーズになるので、上意下達のカルチャーに変えていきたい。

- 人事部の考え(採用戦略)

【STEP3】ブランド体験をデザインする

上位の戦略レベルで採用ブランドコンセプトの統合を図った後は、求職者が、そのコンセプトを実感できるようなブランド体験(採用コミュニケーション)をデザインします。

ここで重要になるのが、顧客視点です。

「これならブランドコンセプトが伝わるだろう、ヨシッ」と思っていても、それは作り手の視点に過ぎません。きちんと顧客視点に立って評価・検証を行うこと。そのひと手間が施策の効果を大きく左右します。

【STEP4】戦術を磨き込む

“戦略の失敗は戦術では取り戻せない” と言われますが、優れた戦術が戦局を大きく変えることが起こり得るのが採用市場です。

ゆえに、採用ブランディングを前に進める上では「これで勝ち得る」と信じられる戦略のもとに作戦を練り上げるのと同様に、現場の裁量のもとに戦術を磨き込むことが重要になります。何事においても、新しい取り組みは失敗がつきものです。採用ブランディングも例外ではありません。だからこそ、失敗を糧に改善を繰り返し、成功に向かっていく粘り強さが求められます。

ちなみに、戦略的観点においては、現場が試行錯誤を行うことを加味したスケジュール(作戦)や改善リソースの確保(兵站)が必要であることは言うまでもありません。ここが疎かになると、まさに「戦略の失敗は戦術では取り戻せない」状況に陥ります。

ご案内

私たちプロジェクトデザインでは、採用ブランドコンセプトを上手く届けるための手段となる「ビジネスゲーム制作 for 採用ソリューション」をご提案しています。

“自社ならではの仕事のやりがい”が伝わるビジネスゲームを制作し、オープン・カンパニーやキャリア教育、インターンシップや内定式など、さまざまな場面で貴社の採用ブランドコンセプトを届けることをご支援します。

この記事の著者について

執筆者プロフィール

池田 信人

自動車メーカーの社内SE、人材紹介会社の法人営業、新卒採用支援会社の事業企画・メディア運営(マーケティング)を経て、2019年に独立。人と組織のマッチングの可能性を追求する、就活・転職メディア「ニャンキャリア」を運営。プロジェクトデザインではマーケティング部のマネージャーを務める。無類の猫好き。しかし猫アレルギー。

Contact Us

ご相談・お問い合わせ

相談内容の例

- 実施する際のおおまかな費用感や必要な環境を確認したい

- 数あるビジネスゲームの中から、自社に合うビジネスゲームが何かを知りたい

- 自社の課題に対して、ビジネスゲームでどんなことができるのか、事例を聞きたい

- ビジネスゲーム制作について興味があるので、少し詳しい話を聞きたい

営業時間:9時~18時(平日)

サービスラインナップ

ビジネスゲーム

サイトマップ

Copyright © 2016 Project Design Inc. All Rights Reserved.