本稿ではビジネスゲーム「地域共生社会」を職員研修で活用した事例をご紹介します。2020年12月11日に富山県滑川市の滑川市社会福祉協議会の皆様に実施した内容です。

研修企画にあたってのご担当者様の想い

この研修の企画・実施のご相談をいただいたのは、富山県滑川市の滑川市社会福祉協議会で事務局次長を務める石川優氏。今回の研修の企画にあたって、石川氏は次のような想いを語ってくださいました。

石川氏:滑川市地域福祉計画において地域福祉の重要性を掲げていますが、滑川市では共働き世帯が多い環境もあり、「地域福祉や身の回りの困りごとは行政や社会福祉協議会といった公的機関が行うもの」という考え方がまだまだ強いと感じています。

地域における課題は地域コミュニティ内で「自分自身が主体者」という精神で相互に助け合うという機運を高めることだと思っています。そのためには、まずは社会福祉協議会の職員自らがゲームを通じて地域共生を学び、地域福祉実現のためのマインドセットを得たいと考え、会長、常務、事務局、ケアマネージャー、ホームヘルパー、デイサービス職員といった職員32名を対象に本研修の企画・実施を決めました。

石川氏

カードゲーム「地域共生社会」とは?

地域共生社会は、カードゲームを活用して、「支え合える持続可能な地域づくり」を楽しく理解できるワークショップです。受講者が行政や市民、事業者の役割を担い、それぞれの立場から「地域共生社会」の実現に向けて行動します。

行動は「アクションカード」を実行することで表現されます。アクションを実行するためには、必要とされる地域資源を集める必要があります。このアクションを実行していくことによって、各自の健康だと感じる度合い(WP=Well-Being Point)が高まっていきます。同時に、ゲーム内では、現実社会と同様に様々な人生におけるイベントが発生し、貧困や疾病状態となったり、WPが低下したりします。

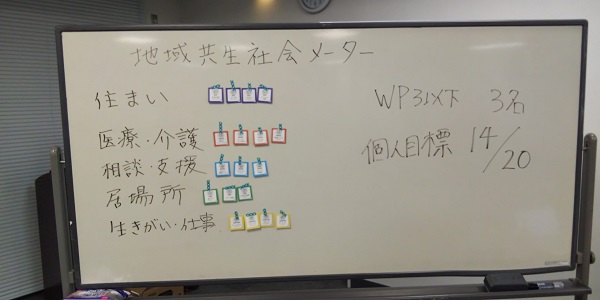

個人のアクションとは別に設定されている重要な条件として、「地域共生社会メーター」があります。これは、「住まい」「医療・介護」「相談・支援」「居場所」「生きがい・仕事」の5つの要素で構成されており、特定のアクションカードを実行することによって、地域の状況を示すメーター(地域共生社会メーター)が上がるという仕掛けになっています。

このゲームの特長は、自分自身のWPを高める、他人のWPを高める、同時に地域全体の豊かさを追求する、ということを実現するためには、どのような行動をしていくか、そのために必要なマインドセットはどのようなものか、ということを体感することができる点です。これによって、実際に地域共生社会を実現するために必要な行動スキルを身につけることができます。

研修の様子

ゲームの序盤では、WP(Well-Being Point)が高い人が動き回り、様々なアクションを活発に実行しています。

その一方で、貧困や疾病という制約の中で自由に行動できずに悶々としている状態が垣間見えます。社会を良くしようと活動的になっている人からすると、自由行動が制限されている人が「消極的な人」、さらに言えば「やる気のない人」に見えることもあります。自由行動が制限されている人からすると、「どうして困っている私に声を掛けて助けれくれないのか?」という悲壮感や苛立ちが募ります。WPが高い人と低い人の格差が自然に発生していきます。

このように、置かれた立場の違いによって物の見え方が異なることを体感できるのがこのゲームの特長の一つです。

ゲーム後半になってくると、様々なアクションが実行されることによって地域共生社会メーターが高まり、医療・介護が充実し、生きがいや居場所がある地域になっていきました。それにつれて、「助けることができるプレイヤー」と「助けて欲しいプレイヤー」が繋がって対話する機会が増えていきました。これが、「地域共生社会」の実現に一歩ずつ近付いていくことになりました。

ゲーム後の受講者のコメント

ゲームを終え、感想や気づきを発表していただきました。

<感想や気づき>

「自分は地域のために主体的に動いたつもりだったが、周囲に丁寧に目を向けなかったので、すぐそばに幸福度が低い人がいることに気づくのが遅れた」

「ゲームの途中で障がいを患って動けなくなった。自由に行動できる人を見るともどかしい気持ちになった。その結果、周囲は私を助けるべきという権利意識が強くなった」

「ゲーム中に貧困になった。貧困の解決は自分一人では無理であり周囲の助けが必要だった」

「助けて欲しい!と声を大にして周囲にしっかり伝えることによって必要な支援が得られる。一人で抱え込まないことが重要」

現実の地域ではどのように行動するか?

このようなゲーム体験における受講者のコメントから、「実際に地域共生社会を実現するにはどうすれば良いか」に思いが及んでいきます。「実際に今後どうしていくか」という観点から、次のような学びが発表されました。

<実際に今後どうしていくか」についての学び>

「現実社会では、助けて欲しいと声を上げるのはハードルが高い。声を上げても見向きもされない可能性もある。周囲の人が積極的に気づいてあげることが重要」

「地域福祉は、社会福祉協議会や行政だけではなく、住民相互に、そして社会福祉協議会や行政が一体となって、解決に向けて行動することが重要だと理解できた」

「自分自身が直接的に協力できなかったとしても、支援を求める人と提供する人を繋げることができると理解できた」

「自分一人で支援しようと思うと、ゲームでも現実でも疲弊する。多職種で連携することが重要だと分かった」

「現実の地域では、地域の目を気にして貧困や疾病のサインが隠されてしまう。それが孤立に繋がっていく。周囲が根気強く関わっていくことが重要」

まとめ

かつては、疾病を患い一人で買い物に出かけられない高齢者がいた場合には、知人や近隣住民が自家用車に相乗りしたり食料品を分けてあげたりしてきました。しかし、最近では「地域福祉は公的サービスが解決するもの」といった認識が強くなっています。救いの手を待っている人がいても誰にも気づかれることがなく、問題が顕在化した時には、そのご本人は既に深刻な状態に陥っているといったことがあります。

地域福祉の問題の背景には様々な要素が複雑に絡み合っています。さらに、新型コロナウイルスの感染拡大によって、より問題が発見しづらくなりました。住民一人一人が地域に目を向け、自分たちでも解決できる小さな問題は自分たちで解決していく、そんな土壌が形成されれば、みんなにとってより住みやすい地域が作っていける。

そんな学びをゲーム型研修「地域共生社会」で提供していきたいと思います。

ライターあとがき

研修終了後、運営スタッフの元に若手職員の方がやってきて、「仕事でも利用者さんからの相談を、わたしがやらなくちゃ!って抱えてしまうんですけど、今回のゲームでそれじゃあダメなんだってことに気づかされました!」と笑顔で伝えに来てくれたことが印象的でした。

忙しい現代社会で、地域に目を向ける、地域活動に参加するということは、決して簡単なことではありません。それでも、この社会の中で生きるわたしたちに大切なことは、支援する側に立つこともあれば、支援される側になることもあるからこそ、「どんなときも自分一人で抱え込まないで、周囲に助けを求める」ことかもしれないと思いました。

お問い合わせ先

本ゲーム「地域共生社会」を活用した研修や体験会のご依頼につきましては「support-team@projectdesign.co.jp」までお問い合わせください。

株式会社プロジェクトデザイン 長瀬めぐみ

「地域共生社会」のご案内

「地域共生社会」は行政・医療・介護・福祉・教育に関わる方、地域課題に向き合う方にお勧めのビジネスゲームです。

当事者意識・SDGsと地域共生の関連性を理解し、住民1人1人が生きがいを持って暮らせる地域社会について考える機会をご提供します。