ホーム > カードゲーム「2050カーボンニュートラル」 > カードゲーム「2050カーボンニュートラル」ブログ一覧 > 【食と気候変動の現在地】日本の米は大丈夫?未来の食を守るための「適応策」の取り組みとは

【食と気候変動の現在地】 日本の米は大丈夫?未来の食を守るための「適応策」の取り組みとは

- 最終更新日:2026-01-07

近年、気候変動の及ぼす変化が顕著になってきています。平均気温の上昇や降水・積雪の変化、海水温の変化は、私たちの生活に欠かすことのできない食料とその生産システムにさまざまな影響を及ぼしています。

そこで本稿では、私たちに身近な食物と気候変動の関係を(食と気候変動の現在地)を分かりやすく解説します。今回のテーマは「日本の米」です。

日本の米を直撃する、品質低下の危機。

「令和の米騒動」とも呼ばれる昨今の米価格の高騰では、その原因となった供給力の増加や需要の変化、在庫・流通が課題として取り上げられることが多いかと思います。

その一方で、日本のコメ生産が直面する気候変動リスクの核心は収量そのものの激減ではなく、むしろ高品質米の安定供給の困難化にあります。

「コシヒカリ」や「ひとめぼれ」といった地域の高品質ブランド米が気候変動により品質を維持できなくなった場合、その地域農業の信頼性が根本から揺らぎ、長期的な市場競争力を失う恐れがあります。また、精米所や流通業者においては品質基準を満たさない米の比率が高まることで選別工程が複雑化し、高品質な整粒歩留まり(利用できる米の割合)が悪化します。結果、サプライチェーン全体の非効率化と間接的な流通コストの上昇を招き、私たち消費者が購入する際の米価に反映されることが懸念されます。

お米の品質が低下する主な原因は、「高温障害」です[1]。お米が育つ一番大事な時期(穂が出てから、だいたい5日から15日の間)に夜の気温が上がりすぎると、お米の中にデンプンがうまく溜まらなくなり、米粒が真っ白に濁ってしまいます。

これを「白未熟粒(しろみじゅくりゅう)」と呼びます。

この白未熟粒が増えると、見た目が悪くなるだけでなく、ご飯にしたときの食味や粘り気などの美味しさも低下し、結果的に市場価格が大きく下がります。

また、お米は「積算気温」という基準で収穫されますが、温暖化の影響によって積算気温に早く到達してしまうため、お米の収穫のタイミングも難しくなっています。収穫のタイミングを誤ると、「胴割れ米(ひび割れたお米)」が増えてしまいます(胴割れ米は流通や保存中にさらに品質が悪化する可能性があります)。

米の収量や品質に関する将来的な変化は、日本全国で均一に起こるのではなく、地域差があると予測されています。国立環境研究所の公開しているデータ[2]では、この「高温による品質低下」を予測モデルを用いて定量的に評価し、将来の気候変動がコメの品質にどのような影響を与えるかをシミュレーションしています。

例えば、当社プロジェクトデザインの本社がある富山県は、温暖化が進むと一等米のような高品質な米の栽培が難しくなることが示唆されています。

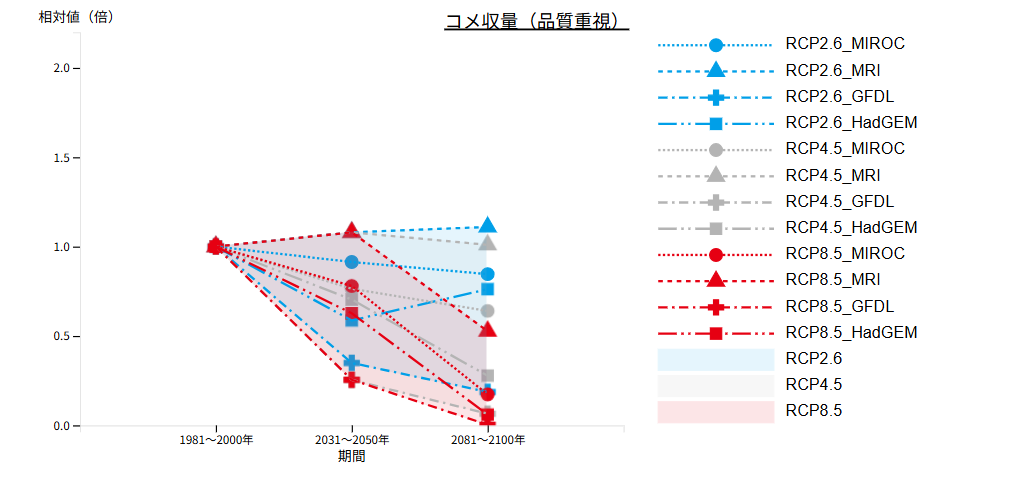

図. コメ収量(品質重視)の将来予測(富山県)

※図中の「RCP」とは、代表濃度経路シナリオ(Representative Concentration Pathways)の略称です。RCPシナリオには RCP2.6、RCP4.5、RCP6.0、RCP8.5 があり、数値が大きいほどに2100年までの温室効果ガス排出が多い(将来的な気温上昇量が大きくなる)ことを意味します。

「コメ収量(品質重視)」における「品質」とは、農産物検査法に基づく「一等米比率」を指し、その基準値は整粒歩合70%以上と設定されています。推定される気温上昇のシナリオ[3]によって違いはありますが、これまで(1981~2000年)と比べて、富山県においては一等米の収量が顕著に低下するリスクがあることが読み取れます。

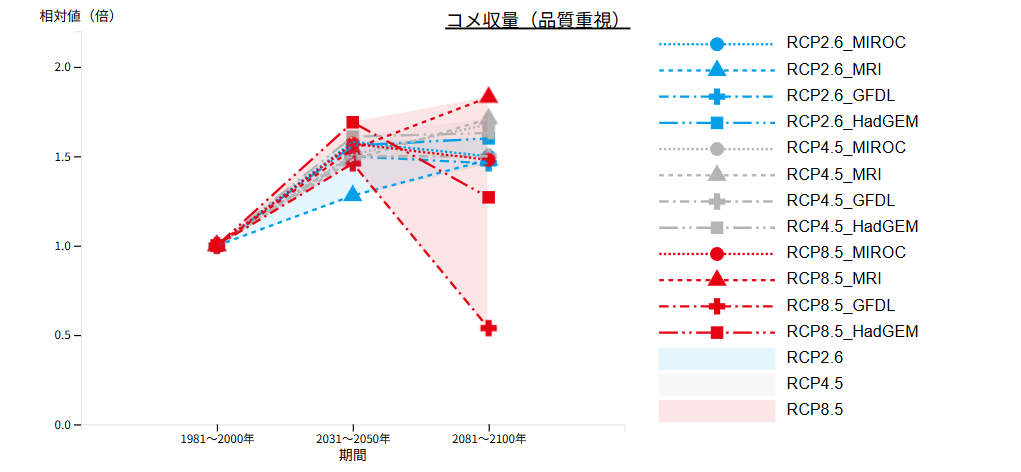

次の図は、北海道の米の収量の将来予測です。

これを見ると北海道では高品質な米の収量が2050年に向けて増加する可能性が示されています。一方で、気候変動対策が進まずに気温が大幅に上昇した場合(年平均気温が産業革命以前と比べて4℃以上高い RCP8.5のケース)では2100年頃には再び品質低下するリスクも示されています。

図. コメ収量(品質重視)の将来予測(北海道)

将来も美味しいお米を生産し、そして私たちが食べるためには

将来も美味しいお米を生産し、そして私たちが食べるためにはどうすれば良いのでしょうか? 大きくは2つの方向性の対策があります。

ひとつは緩和策。将来の気候変動の原因となる温室効果ガスの排出そのものを削減していく対策(再生可能エネルギーの利用拡大やエネルギー効率の向上、森林吸収量の増加等)になります。もうひとつは適応策。すでに起こっている(または将来避けられない)気候変動の悪影響の被害を回避・軽減し、そして地域のレジリエンスを高めて、暮らしや経済を守るための対策です。

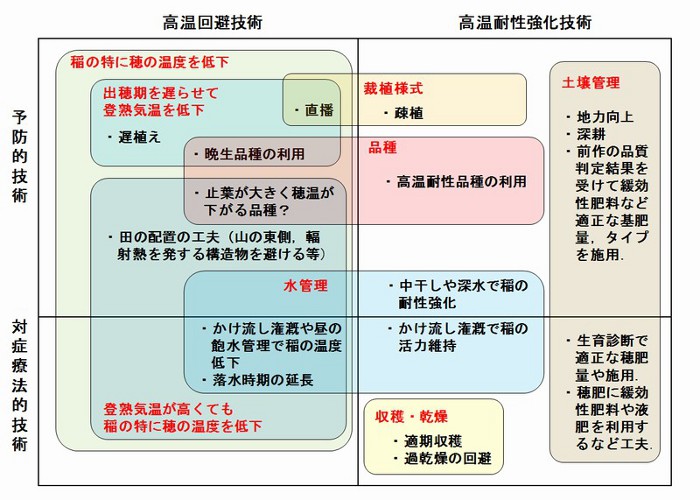

米栽培において高温障害を防ぐには、単に気温を下げる工夫をするだけではなく、稲の品種選びや水管理、肥料の最適化などの適応策を含めた、総合的な対策を講じることが重要とされます。

【適応策の事例】富山で生まれた水稲の高温耐性品種『富富富』

例えば、富山県では高温でも品質が落ちにくい水稲品種「富富富(ふふふ)」[4]が開発され、新品種への転換支援が進んでいます。これは、国や大学の研究成果を、地域の自治体が主体となって農家に広めている成功例と言われます[5]。

「富富富」は、第一に高温耐性を持ち、白濁米の発生を減少させ、収穫量を向上させるといった具体的な効果が確認されています。また第二に「コシヒカリ」と比べて背丈が約15cm短く倒伏しにくい特徴があり、近年激化する台風や大雨による風害・水害に対して強い耐性を持っています。第三にいもち病に強いことです。耐病性が高いため、農薬の使用量を節減できることができ、環境負荷の低減と安全・安心に貢献する品種でもあります。

もちろん、生産者の取り組みは品種開発だけではなく、多岐にわたっています(田植えの時期、栽植方法の変更、土壌管理や水管理方法での工夫など、さまざまな取り組みが生産者の努力で行われています)。

図. 水稲の高温登熟障害の適応策例

【緩和策の事例】ヤンマーマルシェ株式会社とNTTドコモビジネスによるプロジェクト

緩和策については、水稲栽培の方法変更による温室効果ガスの排出削減の取り組みがあります。

日本が排出する温室効果ガスの約85%はエネルギー起源ですが、排出係数の高いメタンも2.6%含まれ、そのメタン排出量のうち44%が稲作に由来すると算定されています[7]。稲の出穂前に水田の水を抜いて田面を乾かす「中干し期間」を従来から7日間延長することでメタン生成菌の働きが抑えられ、メタンの発生を約3割削減できるとされています。

このメタンの排出削減量を J-クレジット[8]とすることで、米生産者はクレジット販売による収入が期待できます[9]。ただし、排出削減量のクレジット化は生産者にとっては、データ計測や提出など非常に煩雑で負担となります。

それを支援する事例として、ヤンマーマルシェとNTTドコモビジネスによるプロジェクトがあります[10]。

このプロジェクトでは、農林水産省が進める「『水稲栽培における中干し期間の延長』の J-クレジット制度」を活用。生産者は水稲栽培の中干し期間の延長を行ってメタン排出を削減し、J-クレジットで収益を得ると同時に、収穫した米は「環境配慮米」と付加価値を付けて販売する新たな農業モデルに取り組んでいます。

NTTドコモビジネスは IoTセンサーやアプリを提供して生産者の J-クレジット申請の負担を減らし、ヤンマーマルシェは営農支援と J-クレジット創出米を「環境配慮米」として付加価値を付けて販売することでビジネス拡大をサポートする形です。味や価格はもちろんですが、こうしたお米の「環境配慮」の側面も消費者が意識するようになれば、こういった取り組みが日本中に広がるかもしれません。

さて、お米と気候変動について、いかがでしたでしょうか。

日本の米の将来は、令和の米騒動で話題となった供給量や流通といった側面だけではなく、気候変動の影響を受けた温暖化による品質低下という課題もあります。

その上で、「富富富」の例に見られるように、新たな品種開発や、その他の稲作における高温対策が進んでいます。温室効果ガスの排出量自体を削減していくとともに、こういった新しい品種にも目を向けていくことも重要です。

[1] 参照)農林水産省「気候変動適応計画」

[2] 参照元)国立環境研究所A-PLAT気候変動適応情報プラットフォーム「気候変動の将来予測

[3] 図中のRCP2.6は非常に厳格な気候変動対策が実施されるシナリオで、2100年までに、世界の平均気温上昇を産業革命以前と比べて2℃未満に抑える可能性が最も高い経路とされています(パリ協定の長期目標に沿ったシナリオ)。RCP4.5は比較的緩和された気候変動対策が実施されるシナリオで、気温上昇は2℃をわずかに超える可能性があります。RCP8.5は最も温室効果ガス排出量の多いシナリオで4℃以上上昇する可能性があります(「対策なし」または「成り行きまかせ」のシナリオと表現されることもあります)。

[4] 「富富富(ふふふ)」

[5] 参照)富山で生まれた水稲の高温耐性品種『富富富』の普及を目指す

[6] 農業生産における気候変動適応ガイド水稲編(農林水産省令和2年)

[7] 参照)環境省「温室効果ガス排出量及び吸収量等の算定と報告」令和4年度版

[8] 省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用などによって削減・吸収された温室効果ガスを、国が認証する制度です。認証されたクレジットは、排出量削減目標の達成やカーボン・オフセットなどに活用でき、他の企業へ売却することも可能。J-クレジット制度について

[9] J-クレジット制度を活用して 稲作の「中干し期間延長」に取り組んでみませんか?|農林水産省

[10] 参照)ヤンマーマルシェ

ご案内

過去から現在にかけて私たちが行ってきた様々な活動が地球環境にどのような影響を与えているのかをマクロ的に俯瞰することによって、私たちの価値観や考え方に気づき、行動変容に働きかけるためのシミュレーションゲーム。

それが、カードゲーム「2050カーボンニュートラル」です。

ゲーム体験を通して「なぜカーボンニュートラルが叫ばれているのか?」、そして「そのために、わたしたちは何を考えどう行動するのか?」に関する学びや気づきを得ることができます。

組織内のサステナビリティ推進に向けた研修や、社内外とのステークホルダーとのサステナ推進の協働体制づくりにご活用いただけます。

ゲームの活用用途が決まっていない、ゲームに興味はあるが具体的な活用法がイメージしづらい方向けに、活用提案のコンテンツをご紹介します(カーボンニュートラル推進における問題の観点からカードゲーム「2050カーボンニュートラル」の活用方法をスライドを交えながら、分かりやすくご提案します)。

この記事の著者について

執筆者プロフィール

南原 順(なばら じゅん)

島根県浜田市生まれ。京都大学大学院地球環境学舎修了(修士・環境政策専攻)。2005年より南信州を中心に、市民が出資・参加する自然エネルギー事業の立ち上げ及び運営に携わる。その後、ドイツを拠点に欧州4カ国での太陽光発電プロジェクトの開発・運営を経験。帰国後は日本企業にて国内のメガソーラーの事業企画、開発を行う。2016年にコミュニティエナジー株式会社を設立し、島根県浜田市を拠点に地域主導の自然エネルギー導入の支援を行う。セミナー等での講演や企業・自治体向け職員研修・ワークショップの実績多数。

Contact Us

お気軽に、お問い合わせください