ホーム > カードゲーム「2050カーボンニュートラル」 > カードゲーム「2050カーボンニュートラル」ブログ一覧 > カーボンフットプリントとは何か?その意味と背景、企業の取り組み事例

カーボンフットプリント(CFP)とは何か?その意味と背景、企業の取り組み事例

- 最終更新日:2024-12-26

カーボンフットプリント(CFP|Carbon Footprint of Products)の知識を深めることが、CO2(二酸化炭素)を減らすきっかけになることを願い、カーボンフットプリントの意味や背景、企業の取り組み事例をご紹介します。

カーボンフットプリントとは

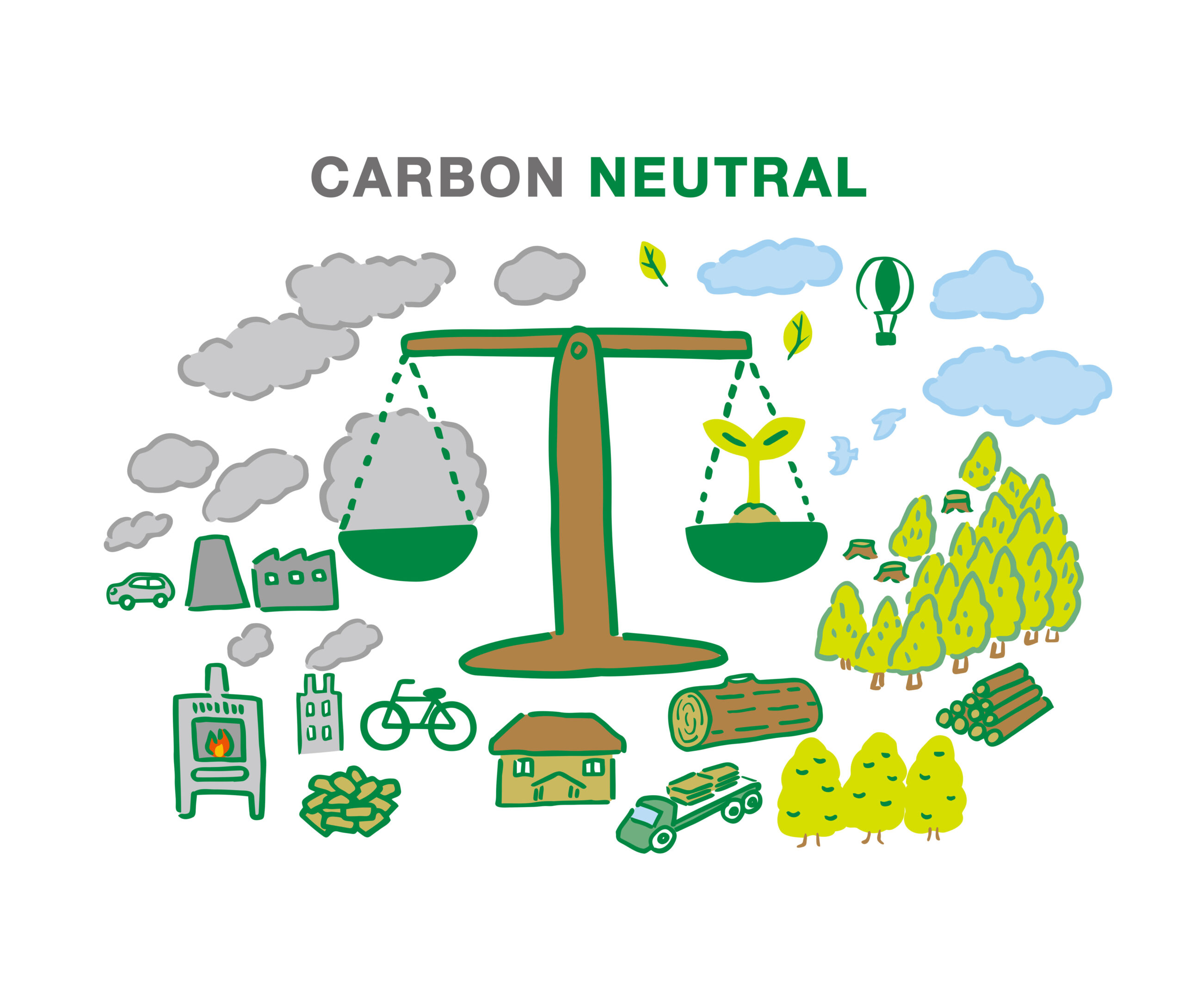

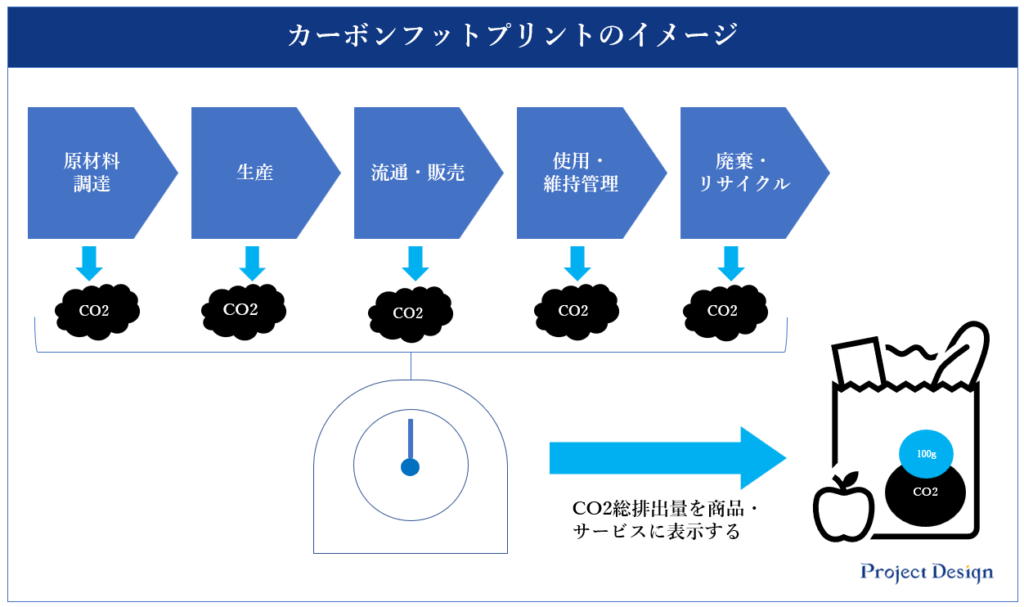

カーボンフットプリントとは商品やサービスのライフサイクルの各過程で排出された温室効果ガス(GHG:Greenhouse Gas)の量を追跡した結果、 得られた全体の量をCO2量に換算して表示する仕組みです。

原材料調達・生産・流通・販売・使用・維持管理・廃棄・リサイクルの一連のライフサイクルにおける「炭素の足跡(carbon footprint)」を追跡し、CO2総排出量を測定します。

「缶飲料」を例に挙げると、ライフサイクルの各過程程において、下記のような場面で温室効果ガスが排出されています。

- 原材料調達工程

アルミ缶製造、サトウキビ栽培 - 生産工程

ジュース製造、パッケージング - 流通・販売工程

輸配送、冷蔵輸送・販売 - 使用・維持管理工程

冷蔵 - 廃棄・リサイクル工程

空き缶収集、リサイクル処理

- 原材料調達工程

つまり、缶飲料に「CO2:100g」を示すCFPマークが記載されている場合、この100gのCO2は、ライフサイクルの各工程で排出された温室効果ガスをCO2に換算した総量になります。

<CFPマークとは>

“経済産業省をはじめとした国の4省庁が、2009年度-2011年度にかけて実施した「カーボンフットプリント制度試行事業」において用いたマークを、国から継承し、新たに“CFPプログラム参加マーク”としました。数値を表示することでCO2の排出量が分かるようにするこれまでの使用方法に加えて、これからは認知度向上のためのシンボルとして、また、CO2の排出量削減に積極的に取り組む事業者様の証としても使用できるように弾力的かつ多様な活用を展開し、広く国内外への認知度向上を図ります”

カーボンフットプリントの意義

カーボンフットプリントの最大の意義は、その仕組みによって商品・サービスのCO2総排出量が「見える化」されることにあります。

CO2という目に見えないものが定量的に示されることで、商品やサービスのサプライチェーンに関わる事業者(原料生産者、卸・メーカー、流通、小売店など)が、CO2排出削減に向けた行動を起こしやすくなります。

消費者も同様です。CFPマークやエコリーフマークの付いた商品・サービスを利用することを通じて環境負荷の低減に取り組む企業・社会的責任を果たす姿勢のある企業を応援するとともに、自らの生活スタイルの変革を起こすきっかけにできます。

<エコリーフマークとは>

“エコリーフ環境ラベルは資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による定量的な環境情報を開示する環境ラベルです。結果をある基準に従って合否判定することはなく、客観的な情報やデータの公開に止め、その評価は読み手に委ねられます”

“エコリーフは、製品環境情報を単一の基準で評価することの難しい製品やサービスをも含めて、環境特性(例:温暖化、酸性化、オゾン層破壊、水質汚濁などの環境排出負荷/エネルギー資源や資源枯渇などの資源消費負荷)を評価できる多面的な環境ラベルです”

カーボンフットプリントの背景

カーボンフットプリントとカーボンニュートラル

2020年10月、日本政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。

カーボンニュートラルが国を挙げてのプロジェクトして位置付けられたことにより、気候変動による環境負荷を評価するカーボンフットプリントへの注目度も高まっています。

カーボンニュートラルを達成するためには脱炭素・低炭素製品(グリーン製品)が選択されるような市場を創り出す必要がある中、その基盤としてカーボンフットプリントを「⾒える化」する仕組みが不可⽋であると言われています。

<ご案内>

カーボンニュートラルに関して興味の有る方は下記の記事をご覧ください(カーボンニュートラルの基礎知識と企業の取り組み事例・私たちにできることをご紹介します)。

カーボンフットプリントの歴史(日本国内における政策経緯)

日本におけるカーボンフットプリント(CFP)の歴史は2008年の経済産業省によるCFP制度の検討から始まります。そして、試⾏事業を経て、2012年度から⺠間に移⾏してCFPプログラムを運営。現在は「SuMPO環境ラベルプログラム」として運営されています。

- 2008年|経済産業省

カーボンフットプリント制度を設計

ISO 14025(2006)をJIS規格化

- 2009~2011年|経済産業省

カーボンフットプリント制度試⾏事業を実施(国交省、農⽔省、環境省と共同実施)

ISO 14040/44(2006)をJIS規格化

- 2012年|産環協

⼀般社団法⼈・産業環境管理協会(産環協)が事業を継承し、カーボンフットプリントコミュニケーションプログラム(CFPプログラム)を設⽴

- 2017年|産環協

エコリーフ環境ラベルとCFPプログラムを統合し、「JEMAI環境ラベルプログラム」の運⽤を開始

- 2019年|SuMPO

⼀般社団法⼈サステナブル経営推進機構(SuMPO)に運営を移管し、「エコリーフ環境ラベルプログラム」と名称変更

- 2020年|SuMPO

「SuMPO環境ラベルプログラム」と名称変更

カーボンフットプリントの課題

CFP算定

カーボンフットプリント(CFP)の課題は、そもそものCFP算定にあります。

自社独自で算定の検討を進めることには大きな困難が伴うため、まずは、経済産業省・環境省が策定・公表する「カーボンフットプリントガイドライン」を参考にすることが推奨されます(同ガイド上では、下記のCFP算定の原則のほか、CFPに関する取組指針が包括的・網羅的に記されています)。

<CFP算定の原則>

| ライフサイクル | CFP算定は、原材料の⼊⼿、設計、生産、輸送・配送、使用、使用後の処理等、製品のライフサイクル全体を考慮すること。 |

| 相対的アプローチ | CFPの算定結果は、その製品の唯⼀絶対的なLCA評価結果ではなく、その算定で設定した機能単位における結果を表⽰したものである。 |

| 反復的アプローチ | CFPの取組においては、算定の過程で得られた情報を活用し、実施⽅法を⾒直しながら進める。 |

| 科学的アプローチの優先順位 | CFP算定においては、自然科学 (物理学、化学、生物学等) を優先する。それが不可能な場合は、他の科学的アプローチ(社会科学や経済科学等) や有効な国際的な基準に含まれるアプローチを使用する。自然科学的根拠がなく、他の科学的アプローチや国際的な基準に基づく正当化が不可能な場合のみ、価値に基づく判断が許される。 |

| 網羅性 | 調査対象の製品システムのCFP に有意に影響を与える全てのGHG 排出量及び除去・吸収量を含める。有意の⽔準は、カットオフ基準により決定される。 |

| 一貫性 | CFP算定の結論に至るまで、⽬的や範囲の定義に従って、前提条件、⼿法及びデータを同じ⽅法で適用する。 |

| 整合性 | 特定の製品カテゴリーにおけるCFP算定結果を⽐較可能とする場合には、国際的に認知され、製品カテゴリーで採用されている⽅法や基準、ガイダンスを適用する。 |

| 正確性 | CFP算定は、正確で、検証可能であり、適切で、ミスリーディングでないものとすること。また、先⼊観や不確実性が実務上合理的な範囲で低減されていること。 |

| 透明性 | CFP算定は、正確で、検証可能であり、適切で、ミスリーディングでないものとすること。また、先⼊観や不確実性が実務上合理的な範囲で低減されていること。 |

| ダブルカウントの回避 | 同じGHG排出量と除去・吸収量の配分は⼀度だけ⾏われる。調査対象製品システム内でのGHG排出量と除去・吸収量のダブルカウントが回避されていること。 |

CFPの認知向上

2024年4月時点において、CFPという言葉の一般消費者層への認知率は高い状況にありません。

CFPの取り組みを普及させていく上では、商品を購入する一般消費者に「CFPの概念や意義」が認知されることは必要不可欠です。

この課題を乗り越えるためには、国を挙げたCFP普及の取り組みはもちろん、一つ一つの組織(企業や団体、自治体等)が自分たちのできる範囲でCFPの取り組みを着実に進めていくことが重要になります。もちろん、それは簡単なことではありませんが、本稿でご紹介している「カーボンフットプリントに関する企業の取り組み事例」のように、すでに実践している組織があることも事実です。

カーボンフットプリントに関する企業の取り組み事例

企業を取り巻くさまざまなステークホルダーが、カーボンフットプリントを企業に要請し始めている中において、企業はどのような取り組みを進めているのでしょうか?

ここからは、カーボンフットプリントに関する企業の取り組み事例をご紹介します。

SuMPO × 丸紅

SuMPO(一般社団法人サステナブル経営推進機構)と丸紅は、丸紅本社社員食堂において、食品メニューにカーボンフットプリントを表示し、食品メニューの温室効果ガス(GHG)排出量が消費行動・意識変容に及ぼす影響を共同で調査すること合意しました。

“国内におけるGHG排出量のうち、約1割は食品に由来します。エネルギーやモビリティを中心に、脱炭素製品・サービスの評価手法としてのライフサイクルアセスメント(LCA)が注目されていますが、食品メニューのライフサイクルにおけるGHG排出量の算定事例は少なく、その見える化と削減手法・マーケティング手法の開発が重要となっています。SuMPOと丸紅は本実証を通じて、食に関わるGHG削減努力の見える化、および消費者への効果的なマーケティングに向けた調査を実施し、食を通じたカーボンニュートラル社会の構築に向けて取り組んでいきます”

参考:SuMPO・丸紅 / 食品メニューのカーボンフットプリント表示と消費行動変容の調査について|SuMPOのプレスリリース

旭化成

旭化成では、自動車や電子部品等の部品材料として使用される機能樹脂製品を対象に、NTTデータと共同で製品グレードごとの温室効果ガス排出量を把握し、カーボンフットプリントを算出する基盤を構築しました。

“当社の機能樹脂製品事業ではグローバルでそれぞれ10以上の製造拠点・営業拠点を構え、全世界のお客さまに製品供給や技術サポートなどを行っていますが、さまざまな拠点をまたぐ複雑なサプライチェーンが形成されているため、製造から販売に至るまで一貫した形で、最終製品別に経営情報(予算・実績・見通しなど)や CFPを迅速に確認することは困難でした。近年、地球環境への意識やサステナビリティの重要性が高まる中、自社内の管理に加え、業界全体を意識した取り組みが期待されています。当社の機能材料事業においても自社の活動や調達を通じた脱炭素の推進に加え、サプライチェーン下流のお客さまに対し製品ごとのCFP情報を提供し、サプライチェーンでの脱炭素化を進めることが求められています。これらの期待・要望に応えるため、本基盤の構築を行いました”

明治ホールディングス

明治ホールディングスでは、環境省が実施する「製品・サービスのカーボンフットプリントに係るモデル事業」へ参加し、「明治ミルクチョコレート(50g)」を対象に、製品ライフサイクルの各工程での CO₂排出量の見える化に向けた取り組みを開始しました。

“当取り組みでは、製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでの CO₂排出量を見える化した「カーボンフットプリント(以下、CFP)」の算定および、表示・活用に関する先進的なロールモデル、日本国内における CFP の取り組み拡大へと繋げるとともに、お客さまに脱炭素に貢献する製品・サービスの選択を促すことを目指します”

アシックス

アシックスでは、同社が掲げる2050年までに事業における「温室効果ガス排出量実質ゼロ」の実現に向けた最新の取り組みとして、温室効果ガス(カーボンフットプリント)排出量を最も低く抑えたスニーカー「GEL-LYTE III CM 1.95(ゲルライトスリーシーエム1.95)」を開発しました。

“この取り組みは、2010年のアシックスとマサチューセッツ工科大学(アメリカ合衆国)による、製品ライフサイクルから排出される温室効果ガス排出量の測定、および温室効果ガス削減方法に関する分析と改善策に関する共同研究から始まりました。そこで得た知見をもとに研究を重ねた結果、製品ライフサイクルにおける4つの主要段階である材料調達と製造・輸送・使用・廃棄で温室効果ガス排出量の削減策を特定し、材料調達や工程を改善することで、商品の快適さや品質を損なうことなく、さらに高いレベルのサステナビリティを、温室効果ガス排出量が最少のスニーカーとして実現しました”

パナソニック

パナソニックでは、自分のカーボンフットプリントに合わせて、その量に相当する金額でCO2を吸収する取り組みを支援できる「Carbon Pay」という仕組みを提供しています。

“毎月の支出や摂取カロリーを意識しながら暮らすように、自分のカーボンフットプリントを把握し、節約や運動をしてバランスを取るようなアクションが選択できる未来を考えました。削減目標より排出しすぎたら、CO2 を吸収する取り組みを支えることのできる仕組みを用い、生活の中にある家電のスイッチなどを通して、植林・サンゴの移植など、自分が関心のある分野を応援することができる、脱炭素社会に向けた意識とアクションを習慣化するためのサービス構想です。この構想が広がり、様々な機器やサービス、個人のアクションがつながって行くことで、環境負荷の高い行動が減り、環境に良い積極的なアクションがどんどん増えていく、そんな世界になることを目指しています”

ユナイテッドアローズ

ユナイテッドアローズでは、同社のサステナビリティ活動「SARROWS(サローズ)」の取り組みとして、環境省が実施する2022年度の「製品・サービスのカーボンフットプリントに係るモデル事業」に参加しています。

“「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」が今年春夏に販売したカットソー1品番を選定し、その原材料の調達から生産、流通、使用等を経てリサイクルや廃棄に至るまでのライフサイクルにおけるカーボンフットプリント(CFP)の算定を行い、それをもとに、今後お客様へ向けた表示や活用方法の検討をしてまいります”

筑波大学 DESIGN THE FUTURE機構

筑波大学 DESIGN THE FUTURE機構では、筑波大学CO2削減プロジェクトの一環として、学食メニューのカーボンフットプリントを計算し、地球温暖化への負荷を見える化するプロジェクトを実施しました。

“DTF機構は、学生とともに取り組む「CO2見える化プロジェクト」を実施しているところですが、「CO2削減」に向けてDTF機構がまず取り組んだのは、「見えないCO2をどう見える化するか?」という課題です。まずは、学生や教職員に身近な食品のCFPが「気づき」を促進し、「自ら考え実行」し、ライフスタイル変革につながる体験を提供することにより、さらなる未来創造の発想につなげます”

参考:CO2排出量の見える化始動! 学食メニューにカーボンフットプリント(CFP)を表示するプロジェクトを実施 (筑波大学 × SDGs DESIGN THE FUTURE機構)

農林水産省

2024年1月16日、農林水産省では、参加企業(イオン株式会社、株式会社セブン&アイ・ホールディングス、明治ホールディングス株式会社)の協力のもとに、加工食品のカーボンフットプリント(CFP)の算定実証を開始しました。

“「みどりの食料システム戦略」の実現等に向け、「持続可能な食料生産・消費のための官民円卓会議」の下に「温室効果ガスの見える化作業部会」を設置し、フードサプライチェーン全体での脱炭素化の実践と、その「見える化」を進めるための食品産業の取組について議論してきました。上記作業部会では、民間企業を主体としたタスクフォースを設置して議論を深め、加工食品の温室効果ガス排出削減に関する取組が国内消費者の選択・行動変容につながるよう、カーボンフットプリント(CFP)の算定に関する業界の自主算定ルールの方向性が提案されました。その後、この提案を受け、上記作業部会の食品関係事業者等が中心となって、実行可能な加工食品共通のCFP算定ルール案が策定されました”

ミニストップ

ミニストップでは、サステナビリティ活動の取り組みとして、環境省が実施する令和5年度 製品・サービスのカーボンフットプリントに係るモデル事業をきっかけに、同社の「ソフトクリームバニラ(食べるスプーン付)」のカーボンフットプリント(CFP)を算定しました。

“ソフトクリームバニラ(食べるスプーン付)のCFP算定数値は、0.2479kgCO2eqとなりました。2023年6月から全店で提供を開始した食べるスプーンでは、お客さまが召し上がった後の廃棄に関わる部分で、年間約44t相当のプラスチック削減に貢献、二酸化炭素排出を約121.88t-CO2抑えることにつなげておりました。この度、原料調達から生産、消費など、ソフトクリームバニラ(食べるスプーン付)に関わる全工程を、カーボンフットプリントにて、より精緻な算定を行った結果、プラスチック製スプーンと比較し、食べるスプーンのほうがCO2削減になることが分かりました”

参考:ソフトクリームでカーボンフットプリントを算定 食べるスプーンでCO2を削減 ミニストップは、ソフトクリームで 社会課題の解決につなげます|NEWSCAST

ハースト婦人画報社

ハースト婦人画報社では、読者に対して自社の環境への取り組みを透明性をもって示すと同時に、持続可能な未来への意識を喚起することを目的に、発売する全誌にてCFP(カーボンフットプリント)を開示し、CFPの認知拡大とGHG削減への意識向上を図っています。

“今回の算定は、2023年1月から12月までに発行した14媒体を対象とし、当社の雑誌を印刷する大日本印刷株式会社、TOPPAN株式会社、日経印刷株式会社の協力を得て、可能な限り1次データを用いながら、原材料の調達から生産、流通、廃棄・リサイクルまでのライフサイクル全体をカバーしました。各印刷会社から提出される算定データの基準に大きな差が出ないよう、基本的な算定範囲とルールを当社で設定し、算定結果は第三者に検証いただきました。

その結果、1冊あたりのCFPは1.4から3.8kg-CO2eq(年間平均)となり、原材料調達が83.6%を占めることが明らかになりました。なお、雑誌に掲載されるコンテンツ制作に由来する排出量は今回の算定から除外しており、別途算定トライアルを進めています。

当社は、グリーン電力証書を活用することで、2023年3月以降に発売された全定期刊行誌の印刷・製本における電力使用分のGHGを削減しています。今後も、ステークホルダーとの協力を強化し、環境負荷の低減に努めてまいります”

カーボンフットプリント・クイズ

突然ですが問題です。

「カーボンフットプリントとは商品・サービスの【〇〇〇】で排出された温室効果ガスの量を追跡した結果、 得られた全体の量をCO2量に換算して表示する仕組みである」。

この【〇〇〇】に当てはまる言葉として正しいものは次の選択肢のどれでしょうか?

<選択肢>

- ライフサイクルの各過程

- 原料調達・生産の過程

- 廃棄・リサイクルの過程

<正解>

正解は1番です。

カーボンフットプリントは原材料の調達や生産というものづくりの過程(プロセス)に限定したものではありません。同様に、廃棄・リサイクルにのみ着目された仕組みでもありません。

商品やサービスが「生まれから、生まれ変わる」までのライフサイクル全体を対象とします。

監修者プロフィール

執筆者プロフィール

池田 信人

自動車メーカーの社内SE、人材紹介会社の法人営業、新卒採用支援会社の事業企画・メディア運営(マーケティング)を経て、2019年に独立。人と組織のマッチングの可能性を追求する、就活・転職メディア「ニャンキャリア」を運営。プロジェクトデザインではマーケティング部のマネージャーを務める。無類の猫好き。しかし猫アレルギー。

監修者プロフィール

竹田 法信(たけだ のりのぶ)

富山県立富山中部高等学校卒業、筑波大学第三学群社会工学類卒業。大学卒業後は自動車メーカー・株式会社SUBARUに就職し、販売促進や営業を経験。その後、海外留学などを経て、地元・富山県にUターンを決意。富山市役所の職員として、福祉、法務、内閣府派遣、フィリピン駐在、SDGs推進担当を歴任。SDGsの推進にあたり、カードゲーム「2030SDGs」のファシリテーションを通して、体感型の研修コンテンツの可能性に魅せられ、プロジェクトデザインへの転職を決意。ファシリテーターの養成、ノウハウの高度化などを通して社会課題の解決を目指す。富山県滑川市在住。

Contact Us

お気軽に、お問い合わせください