【事例インタビュー】海洋ごみ対策に向けて行政・住民・企業の連携を生み出す「CHANGE FOR THE BLUE」カードゲーム(愛媛県今治市)

本稿では、愛媛県今治市における海洋ごみ問題の現状と対策、「CHANGE FOR THE BLUE」カードゲームを活用した啓発活動について、市の職員・民間企業・公益社団法人の方の対談でのインタビューの内容をお届けします。

今治市では、2023年度より海洋ごみ対策事業の一環として「CHANGE FOR THE BLUE」カードゲームを取り入れた普及啓発活動を実施しています。

今回は、こうした市民・事業者・行政が連携しながら海洋ごみ問題に対する取り組みの一環として、「CHANGE FOR THE BLUE」カードゲームの活用についてお話を伺いました。

<プロフィール>

今治市は、愛媛県の北東部・瀬戸内海のほぼ中央部に位置する、人口約15万人の地方都市です。世界有数とされる来島海峡の急潮や大小約100の島々からなる多島美といった見どころが多く、平野部から山間、島々まで変化に富んだ地形や自然に恵まれています。

産業では古代より瀬戸内海の交通要衝として発展しており、現代では造船業の国内最大手「今治造船」が本社を置くなど海事都市として栄え、「今治タオル」で有名なタオル産業は国内生産の約6割を占めています。また、農業・漁業も盛んで、みかんなどの農作物のほか、マダイやクルマエビの養殖も盛んです。

白砂青松として守られた砂浜や干潟などの美しい海岸線が続く海を守るため、今治市では「第二次今治市環境基本計画」を策定しました。脱炭素社会の形成から自然共生社会の実現まで5つの基本目標を掲げ、瀬戸内海国立公園指定の豊かな自然環境を保全しつつ、市民・事業者・行政が連携して「水と緑に包まれ みんなで環境を想い、保全と継承に取り組むまち 今治市」の実現を目指しています。

-1024x686.jpg)

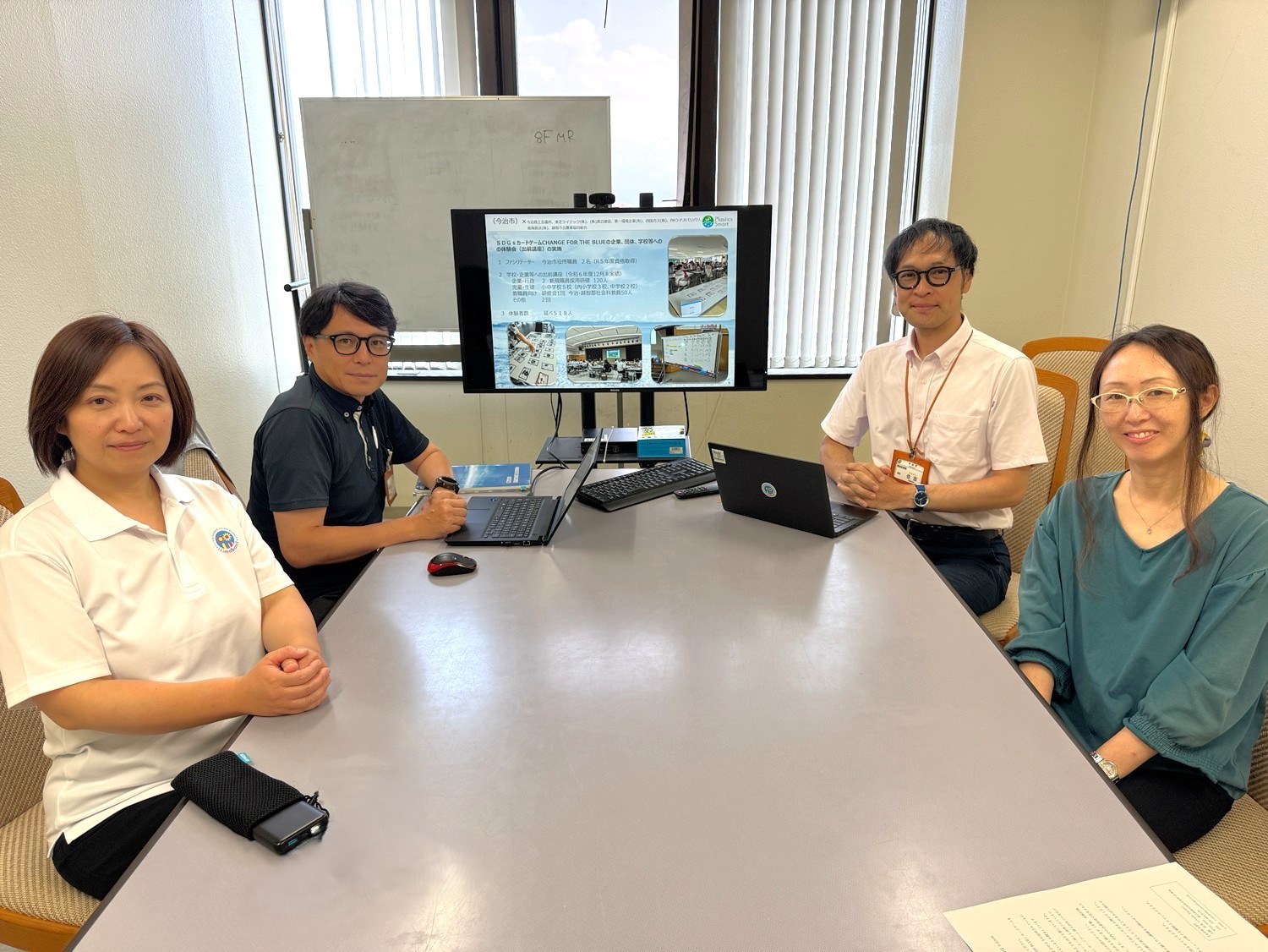

<お話を伺った方>

今治市 環境政策課 課長補佐 村井 克成様

今治市 環境政策課 係長 住吉 淳様(愛媛県地球温暖化防止活動推進員)

今治市 下水道工務課 係長 春木 信二様(任意団体「ビーチクリーンしまなみ」会員)

東京海上日動火災保険株式会社 愛媛支店 今治中央支社兼エリア振興チーム マネージャー 津村 侑子様

公益社団法人愛媛県浄化槽協会 愛媛県地球温暖化防止活動推進センター 主任 山中 三沙貴様

(左から村井様、住吉様、春木様、津村様、山中様)

(上から村井様、住吉様、春木様、津村様、山中様)

※今回のインタビューに関しては、さまざまな立場の方に参加いただいた関係上、誰の発言かを分かりやすくする趣旨で発言者のお名前と所属を明示してお伝えします。

「CHANGE FOR THE BLUE」カードゲームとは

「CHANGE FOR THE BLUE」カードゲームは、海洋ごみ問題について考えるゲーム型のアクティブラーニング学習教材です。小学生高学年から中学生向けの授業や社会人向けの研修などにご利用いただけます。

参加者は12のチームに分かれ、チームごとに農家や漁師、役場、工場などの役割を担います。それぞれの仕事カードと生活カードの中から、どんな行動を選択するのかをチームで話し合い、全員で海洋ごみを減らすためにプロジェクトを実行していきます。

カードを実行すると結果カードが渡され、地域の状況を表すメーター(市民意識/便利さ/技術/ごみ・汚れ)が変化します。ゲーム開始時には市民意識が低く、ごみ・汚れが多い状態で、現実世界と同様に何もしなければ海のごみ・汚れはさらに増えていってしまいます。

カードで行動を疑似体験することにより、他責になりがちな海洋ごみ問題を自分ごととして捉えられるようになるゲームです。

アンケートと実態から見えた海洋ごみ問題のギャップ

- 愛媛県や今治市での海洋ごみ問題の現状や対策についてお聞かせください。

村井様(今治市 環境政策課):愛媛県や今治市は海に面する地域であるからこそ、海洋ごみの漂着による自然環境への影響が大きいと考えます。特に立ち入り困難地域での漂着ごみの量が多く、回収も困難であることが懸念となります。

一方、多くの人が利用する海岸などでは継続的な清掃活動が行われ、漂着ごみの量が減少した地点も確認されるなど、様々な対策の有効性も示されています。

「第二次今治市環境基本計画」や「今治市地球温暖化対策実行計画」を改訂する際に市民と企業を対象とした意識調査を行ったのですが、海洋ごみ・海洋プラスチック問題への関心は、全26項目中で市民は4位、企業は2位と高く、市全体から見てもこの問題に対する取り組みが求められていると分かります。

しかし実際に一般の方からの声を聞くと「清掃活動は企業やボランティア団体など特定の方がやっている認識が強く、どういう風に入ったらいいのか全く分からない」といった声が多いのが現状です。私たち行政としては、こうした活動に誰もが参加しやすくなるような仕組みづくりを進めています。

- 市民や企業の海洋ごみ問題に対する関心が高い一方で、具体的な活動に一般の方が入りにくいと思われていることにはどのような要因があるとお考えでしょうか。

村井様(今治市 環境政策課):海洋ごみ問題を、自分ごととして捉えられていないのではないかと考えます。

津村様(東京海上日動火災保険):例えば「学校からのチラシで知った」とか、「そこから活動参加への申し込みを行った」といった話も耳にしますが、知ったのが活動実施日の直前ですでに予定が入ってしまっていた方もいるので、情報が届きにくいこともあるかもしれません。

山中様(愛媛県地球温暖化防止活動推進センター):こうした情報は自分から取りにいかないと分からないのかもしれません。私は環境の活動をしている人のSNSから知ることがあるのですが、SNSは興味が無いとフォローしないので、一般的に情報が取れない印象があります。

また、学校でチラシを配ろうとすると人数分の枚数を用意しなければならないため、そもそも周知が難しいのかもしれません。

津村様(東京海上日動火災保険):それに対して2024年の「海ごみ拾い織田ヶ浜CUP」は周知が大々的に行われたので参加しやすかったです。子どもも友だちと誘い合って参加するなど、行きやすいイベントでした。

村井様(今治市 環境政策課):その「海ごみ拾い織田ヶ浜CUP」では、公益財団法人B&G財団の助成を受けて実装した海洋漂着ごみ専用の回収箱「ありがとうごみ箱」のお披露目を行いました。

また、この企画も含めて、清掃活動や啓発活動には環境省の「ローカルブルーオーシャンビジョン推進事業」を活用しており、市民・企業と協働した海洋ごみ対策の推進に力を入れたのも、海洋ごみ問題への自分ごと化を図る目的があります。

カードゲームを活用した「楽しい環境教育」が「自分ごと」への第一歩

- 今治市の海洋ごみ問題対策事業の一環として「CHANGE FOR THE BLUE」カードゲームを導入されていますが、そのきっかけや目的についてお聞きかせください。

住吉様(今治市 環境政策課):「CHANGE FOR THE BLUE」カードゲームを導入した理由としては3つあります。

1つ目は、導入した2023年度は市町村合併の20周年の直前で、海から発展してきたまちとして地域を一体的につなぎながら機運を醸成できるような取り組みを模索していたこと。2つ目は、愛媛県を含め近隣県との海洋ごみに関する事業に活発に取り組んでいたこと。3つ目は、私が環境政策課に異動してきたタイミングだったことです(笑)。

私は元々自分が抱く地域の課題感が海洋ごみだったのもあって、「CHANGE FOR THE BLUE」カードゲームを知っていました。そのため、このタイミングで今治市で「CHANGE FOR THE BLUE」カードゲームを活用した事業を推進するのが良いと考え、導入を決めました。

村井様(今治市 環境政策課):この話を住吉さんから聞いたとき、割とすんなりと「これはやらないといけない」と思いました。海洋ごみなどの環境問題についての学びを、子どもの頃からしっかりと教育のなかで取り入れるべきものと思っていたので、そこと結びついた感じです。

- そうしたきっかけがあり、今治市役所様より体験会とファシリテーター養成講座の実施をご依頼いただいたのですが、他の皆さまはどういった経緯で「CHANGE FOR THE BLUE」カードゲーム公認ファシリテーターとなられたのでしょうか。

山中様(愛媛県地球温暖化防止活動推進センター):プロジェクトデザイン社の別のカードゲームのライセンスを持っていたことで、コミュニティの中で「CHANGE FOR THE BLUE」カードゲームのことを知りました。これまでのカードゲームはビジネスに強く、大人向けであったのですが、これはイベントや親子、子どもだけでもできると感じたため、様々な事業で活用したいと考えたのです。

津村様(東京海上日動火災保険):私ももともと別のカードゲームのライセンスを持っています。

私たち東京海上日動火災保険が今治市と包括連携協定を結んでおり、市内の事業者に対するSDGs啓発プログラムなどにカードゲームを活用していました。その中で、今治の土地柄、造船などの海事関係の方が多いことと、今治の子ども達がもう少し分かりやすいテーマのツールがあるとより包括連携協定での事業展開につながると考え、「CHANGE FOR THE BLUE」カードゲームのファシリテーターになりました。

春木様(今治市 下水道工務課):私は個人の活動として「ビーチクリーンしまなみ」という任意団体に携わっているのですが、環境政策課から全庁へ「『CHANGE FOR THE BLUE』カードゲームの公認ファシリテーターになりませんか」と案内があったので、これは取るしかないと思い、参画させていただきました。

- それぞれさまざまなお考えの中で「CHANGE FOR THE BLUE」カードゲームの公認ファシリテーターとなられたのですね。現在、どのように活用されているのかお聞かせください。

住吉様(今治市 環境政策課):2024年度から今治市役所の新規採用職員研修で実施しています。このカードゲームで、職員の課題に対する自分ごと化を図っています。また、市内出前講座で事業者向けや教職員向けに実施したところ、市内の学校からも実施依頼をいただきました。

住吉様(今治市 環境政策課):市が企画したイベントでも実施しています。2023年度の「こどもが真ん中フェスタ」では、「CHANGE FOR THE BLUE」カードゲームを体験した人が、先ほどの「ありがとうごみ箱」のデザインコンペに応募できる形で実施しました。

山中様(愛媛県地球温暖化防止活動推進センター):愛媛県地球温暖化防止活動推進センターでは、環境講座の1つに「CHANGE FOR THE BLUE」カードゲームを活用しています。今治市に限らず愛媛県全域で対応しますが、時に実施人数が多い場合は、住吉さんたちにもお手伝いいただき実施しています。

住吉様(今治市 環境政策課):今治市内であれば出前講座の一環として対応しますが、それ以外は愛媛県地球温暖化防止活動推進員として個人的に対応しています。それ以外でも、津村さんが会社としてお付き合いのある企業から新入社員研修で「CHANGE FOR THE BLUE」カードゲームの実施依頼を受けた時は受講者が100人程だったので、「包括連携協定があるからそれぞれがカードキットを持ち寄って一緒に実施しましょう」といった連携にもつながっています。

津村様(東京海上日動火災保険):市内の学校からの実施依頼にも対応させていただいています。また、市内企業の新入社員研修でも実施したことがあります。この研修と合わせてビーチクリーン活動を行うことで、海洋ごみ問題がより自分ごととして捉えられるといった声も聞かれます。

- 皆さま同士で様々な連携が生まれているのですね。そういった連携にもつながる「CHANGE FOR THE BLUE」カードゲームの魅力はどのようなことだと考えますか。

住吉様(今治市 環境政策課):とにかくルールがシンプルで分かりやすいところですね。あと、予想とは異なる結果が得られることで、「え、どうして?」といった反応から、気づきや学びにつながるところが良いですね。

山中様(愛媛県地球温暖化防止活動推進センター):海に近いからこその気づきがあると思います。ゲームの体験がそのまま現実の行動とリンクしやすいといった点が魅力に感じます。愛媛県地球温暖化防止活動推進センターへの依頼も、実際に海に近いところからが圧倒的に多いですね(笑)。

また、ビジュアルが小学生にも分かりやすく親しみやすいところもポイントだと感じます。分かりやすいからこそ、小学校低学年の方も親と一緒にやれるのだと思います。親子で一生懸命考えてくれるので、分からない言葉が出てきても親がフォローできるし、一緒に行動できるのもこのカードゲームの良さだと考えます。

津村様(東京海上日動火災保険):ゲームの中で「思った結果につながらなかった」という声もあがりますが、ゲームがシンプルであるからこそ、「じゃあどうしてそうなるだろう」と考えるきっかけになると感じます。

春木様(今治市 下水道工務課):とにかく「盛り上がる」点に魅力を感じます。自分自身も思うのですが、環境教育って難しいじゃないですか。それが、「CHANGE FOR THE BLUE」カードゲームを使うことで盛り上がるし、ゲームの中のロールプレイ(役割)や取り組みによってクエスチョンが出るからこそ、豊かな学びにつながると考えます。

楽しいだけでなく、「なんで?」と思うきっかけがたくさん散りばめられているからこそ、自分ごととして考えられるようになるのだと思います。

行政、民間、それぞれの強みを活かして地域への貢献につなげる

-「CHANGE FOR THE BLUE」カードゲームにはさまざまな魅力があるとお感じになられているとのことですが、このゲームを導入するメリットや、導入した後の変化を教えていただけますか。

津村様(東京海上日動火災保険):地域課題の解決に向けて、解決手法を分かりやすく学び、直感的に課題を理解できるツールの1つとしてメリットがあると感じています。また、ゲームに多くの人が集まるので、いろんな方々をつなぐツールになっているとも思います。このゲームを実施できることで、今治市内の造船企業様から研修のご依頼を受けるなど、地域特性と結びつけた活動にも発展しています。

山中様(愛媛県地球温暖化防止活動推進センター):センターでは多くの環境教育事業を展開していますが、そのコンテンツの1つとして活用できています。また、人と人との連携が多く生まれており、それによって希望人数が多い時にも対応できます。学校からの依頼で「1クラスだけでなく、学年で3クラス同時に実施して欲しい」といった依頼を受けた時に住吉さん達たちに相談して、一緒に対応することにつながっています。

住吉様(今治市 環境政策課):「3クラスだから3人でやる必要がある。じゃあやりましょう!」という感じでコミュニケーションを取っていますね(笑)。

山中様(愛媛県地球温暖化防止活動推進センター):学校で実施すると「今日は授業でゲームをするぞ」という点で大きく盛り上がるメリットがありますね。導入の講義部分で眠そうな子がいても、ゲームになるとみんな盛り上がって楽しんでくれています。

村井様(今治市 環境政策課):市から見ても、行政だけでなく様々な事業者や団体が強みを活かして地域の課題解決に向けて活動できています。地域の課題解決は、どうしても行政単独ではできません。行政、民間、それぞれの強みを活かせるのも、このツールならではの活動ではないでしょうか。

住吉様(今治市 環境政策課):海洋ごみ問題に対して、意識が高い人・低い人も関係なく同じ場で関わり、対話が生まれるのが大きなメリットです。みんなで共通の課題を考えることは、座学だけでは難しいと感じます。

もし、何かしら体験型のイベントを仕掛けるとなると「架空の世界でシミュレーションしましょう」という場づくりがすぐにできるから、予算を最小限に抑えられる点でも良いですね。

春木様(今治市 下水道工務課):個人的にですが、「兼業」につながる、行政職員としてこういう動き方もありなんだなという気づきにつながりました。

市の出前講座だけでなく、個人の活動として学校や地域の子どもに対して海洋ごみ問題の本質についてや、一人ひとりの活動が大切なんだと伝えられる。これは本当に貴重な経験だと思います。そこから人とのつながりも広がるから、プラスアルファの効果もあると感じています。

-多くのメリットや様々な変化に寄与されている実感がおありなのですね。ところで、行政がこのようなコンテンツを導入するためには実施計画や予算などのハードルがあると感じますが、今治市ではどのように解決したのでしょうか。これまで苦労された点や工夫された点があればお聞かせください。

村井様(今治市 環境政策課):予算面では、結果がすぐ表れるものではないので、なかなかシビアですよね。

今治市は環境省のモデル事業に採択されたため、そちらを活用して導入しました。あと、カードゲームだけで問題を解決できるわけではないので、さまざまな事業と組み合わせながら進めています。先日、学校の先生方を対象に出前講座でこのゲームを実施したのですが、個々の先生は教育について熱心に考えていらっしゃるものの、こうしたツールを導入しようとするとハードルがあるように感じて少し悲しい思いをしました(笑)。

教育に入ろうとすると、カリキュラムや行事とのバランス調整が難しく、実施日や費用面などの問題に直面します。教育も地域連携が求められているので、企業などの民間が支援したり、実装できる環境を整えるために、しばらくは行政が補助金等の予算を獲得して、費用面なども含めて支援していく必要があると思います。

住吉様(今治市 環境政策課):庁内での合意形成については特にハードルを感じませんでした。元々プロジェクトデザインのツールに馴染みがあったのもその理由だと考えます。

職員有志でゲームを用いた勉強会を行った時に副市長や総務課長がオブザーバーとして参加し、職員が熱中しながら学ぶ姿を見ているので、こうした活動の理解があったと考えます。

こうした研修を外部に委託するとかなり予算が必要となりますが、ツールを用いて研修を内製化できるなら予算削減にもつながります。それもこんな面白いゲームでさまざまな学びや気づきにつながって業務に活かせるなら、庁内の研修担当としても「どんどんやってください!」といった感じになっていますからね(笑)。

村井様(今治市 環境政策課):アンケートも実施したところ、職員の満足度も高いですね。

住吉様(今治市 環境政策課):効果が高いことが分かっているから、「CHANGE FOR THE BLUE」カードゲームを活用した事業を進めようと立案したときもスッと通りました。今じゃ今治市でかなりの頻度でこのゲームを実施していますよ。

春木様(今治市 下水道工務課):私は環境政策課の職員ではなかったのですが、庁内の連絡で「CHANGE FOR THE BLUE」カードゲームの公認ファシリテーター養成講座の募集を見て、すぐ手を挙げました。そこに対して特にハードルは感じませんでした。

カードゲームを起点とした、「人とのつながり」への実感

-ありがとうございます。「CHANGE FOR THE BLUE」カードゲームを導入されて良かった点をお聞かせください。特に、子ども達や地域から挙がった声や、実際の行動が変化したことなどがあればお聞かせください。

住吉様(今治市 環境政策課):年齢層が低くても高くても、対象者を広げて一緒に海洋ごみ問題について考えられる点がとても良いですね。

地域の課題に対して興味関心を持っていただける対象を広げる点でも導入して良かったと思います。実際に地域のごみも一緒に見せることでリアルに考えることにもつながり、自分ごとに近づけると思います。まさに成功循環モデルのような意識や行動の変化につながっていますね。

ダニエル・キムの成功循環モデルのように、意識・思考・行動・成果が変化していくのを実感しています。参加者の意識や行動に変化を与えられるのはファシリテーターならではの面白さだと思います。自分自身も、役所だけでは出会えなかった人とのつながりや、カードゲームをきっかけに広がった活動を通じて、公的な場で関われるのは新鮮です。

山中様(愛媛県地球温暖化防止活動推進センター):学校だとみんなで熱中してゲームに取り組めるのですが、途中から先生も熱が入って会話に混ざってきて、「何とかするぞ!」と先生も生徒も関係なく一緒に活動できる姿が見られたのが嬉しかったですね。「いけるぞ」という空気が出ると自分たちの活動に希望が持てるし、一気に雰囲気が変わる。同時に「これ以上悪くしたくない」危機感も得られるので、結果として豊かな学びにつながると思います。

私はこのゲームの持つ力を信じているので、ゲームの中で起きると良いなと思ったことが実際に起きると嬉しくなります。ゲームは現実、だから現実でもゲームで起きた良いことを実現させていくんだという気持ちが大切だと気づけるのではないかと考えます。

中学生のアンケートには、「これまで嫌々取り組んでいたごみ拾いを、今日からは前向きに取り組みたいと思った」との回答がありました。生徒自身の気づきや意識の変化が生まれているのだと感じましたし、こうした気づきを直接聞けるのは大きな喜びであり、ファシリテーターをやっていて良かったと思います。

津村様(東京海上日動火災保険):造船企業様の新入社員研修で実施した時、「私たちは海から恩恵を受けている会社に就職したんだという当事者意識につながりました」といった声をいただいて本当に嬉しくなりました。課題に対して当事者意識を持てるって、実はすごいことだと思いますが、このゲームではわずかな時間でそれが得られるのが良い点だと考えます。

春木様(今治市 下水道工務課):参加者から、地元のことを中心に対話が生まれていくのが本当に面白いと思います。

海洋ごみに対してしっかり向き合って意識するからこそ、ゲーム中の行動が変わる。そして海の課題がより身近になり、対話が広がる。そんな他では味わえないような状況を生み出せるからこそ、海洋ごみ問題に興味がなかった人にもこの活動の魅力が届けられるところが良いですね。

-嬉しいお言葉をありがとうございます。最後に、海洋ごみ問題の解決に向けて、今後の展望や乗り越えたい課題をお聞かせください。

村井様(今治市 環境政策課):学校現場での実施を広げていきたいと考えています。

子どものうちから海洋ごみ問題について考え、行動することで社会が変わると考えています。しかし、学校への導入には様々なハードルがあるので、そこを乗り越えるために行政・地域が何ができるかを引き続き考えていきます。

住吉様(今治市 環境政策課):ずっと思っていることですが、「環境」って小さい頃は遊び場だったのに、成長するにつれて「学ぶこと」になっていると感じます。

環境を守る、次の世代につないでいく観点はもちろん大切ですが、子どもの遊び場のように、当たり前に環境を守りながら遊びにいけるような世の中にしたいと思います。

春木様(今治市 下水道工務課):「ビーチクリーンしまなみ」の活動を通して、楽しい場を生み出していきたいです。

海で遊ぶ中で学び、自分たちが出したごみは自分たちで何とかする、海に漂うごみは自分たちのごみだという認識をしっかり持ってほしいです。

津村様(東京海上日動火災保険):元々SDGsの17のゴールの1つを深掘りすることから活動が広がっていますが、環境全般で考えると気候変動対策も重要だと考えます。

海水温がどんどん上がると魚が食べられなくなるという話とセットかなと思っています。「CHANGE FOR THE BLUE」カードゲームは海洋ごみ問題にフォーカスしていますが、これも使いつつ、脱炭素の観点で気候変動が進んだ後の海についても、両方セットで訴えかけていく必要があると考えます。

山中様(愛媛県地球温暖化防止活動推進センター):個人的に地域版「CHANGE FOR THE BLUE」カードゲームを作ってみたいと構想しています。

愛媛の海洋ごみ問題は独自の問題も多く、愛媛ならではの問題により近づくためにも愛媛版があるといいなと思います。これは恐らく他の地域も同じで、その地域ならではの特化した問題があるでしょう。そうは言っても、まずはオリジナルの「CHANGE FOR THE BLUE」カードゲームを導入して、いろんな人たちがその地域の海洋ごみ問題についてしっかりコミットした上でなければ、地域版を作っても広がらないとは思います。

住吉様(今治市 環境政策課):愛媛版、いいですね! でもその前にこのゲームの公認ファシリテーターをもっと増やさないと広がらないですね。愛媛県でもっとファシリテーターを増やしたいです!(笑)。

-今治市の皆さま、ありがとうございました!

ご案内

「CHANGE FOR THE BLUE」カードゲームは海洋ごみ問題について考えるゲーム型のアクティブラーニング学習教材です。小学生高学年から高校生向けの授業や、大学生・社会人向けの講座にもご利用いただけます。

海洋ごみ問題は遠い未来の話ではなく私たちのすぐ身近に迫っています。けれども、このような大きな社会課題を前にすると、自分1人でやれることは小さく感じられ、中々行動に移せないものです。本ゲームを通して、海洋ごみ問題を自分事として理解することで “海洋ごみを減らす行動” の第一歩となれば幸いです。

執筆者プロフィール

大槻 拓美

長野県伊那市出身、2001年4月伊那市役所入庁。徴税業務、結婚支援業務、地方創生担業務などを担当。プライベートでは高校生や大学生が地域と関わる活動の支援や、地区の交通安全協会会長を担うなど幅広く地域活動に参加。また、5,000人以上が参画する公務員限定SNSコミュニティ「オンライン市役所」で、LIVE配信 “庁内放送” のパーソナリティを務めた。カードゲームのファシリテーターとして高校や大学、企業などの研修会にも多数登壇。こうした活動を通じてゲーム開発元のプロジェクトデザインの経営理念に共感し、2022年4月に転職。

Copyright © 2016 Project Design Inc. All Rights Reserved.